Das (gerichtliche) Mahnverfahren in Deutschland

Unternehmen verkaufen Waren oder Dienstleistungen, die sie ihren Kunden in Rechnung stellen. Nur so können sie den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Wenn nun mehrere Rechnungen nicht bezahlt werden, bleibt nicht nur der Gewinn hinter den Erwartungen zurück, sondern dem Unternehmen fehlt schlimmstenfalls das Geld, um die laufenden Kosten abzudecken. Auf diese Weise kann der Zahlungsverzug von Kunden den Fortbestand eines Unternehmens gefährden. Zum Schutz davor gibt es in Deutschland das Mahnverfahren, das sowohl außergerichtlich als auch gestützt von gesetzlichen Regelungen gerichtlich ablaufen kann.

Was ist ein Mahnverfahren?

Ganz allgemein beschreibt der Begriff Mahnverfahren alle Schritte, die unternommen werden, nachdem die Zahlungsfrist für eine Rechnung abgelaufen ist, ohne dass der Gläubiger darauf reagiert hat. Diese Frist ist normalerweise auf der Rechnung festgehalten, entweder durch die Nennung eines konkreten Datums oder durch einen Satz wie „Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf unser Geschäftskonto.“.

Möglichkeit für Unternehmer (Gläubiger), ausstehende Zahlungen (wenn nötig mit gerichtlicher Unterstützung) einzufordern, wenn ihre Kunden (Schuldner) ein zuvor vereinbartes Zahlungsziel nicht eingehalten haben. Der Gläubiger kann zunächst eine außergerichtliche Lösung anstreben, indem er selbst (ggf. mit der Unterstützung eines Rechtsanwalts oder Inkassounternehmens) mahnt und erst, wenn dieser Versuch scheitert, ein gerichtliches Mahnverfahren eröffnet. Die außergerichtliche Mahnung ist rechtlich gesehen in den meisten Fällen nicht erforderlich.

Die entscheidenden Bedingungen für ein Mahnverfahren sind der Zahlungsverzug und das Verschulden des Kunden. Der Kunde muss also entweder vergessen haben zu zahlen, sich in Zahlungsschwierigkeiten befinden oder einfach nicht zahlen wollen. Der Zahlungsverzug tritt ein, wenn die Forderung des Gläubigers fällig ist. Das ist der Fall, wenn

- das auf der Rechnung genannte Fälligkeitsdatum erreicht ist und der Kunde noch nicht bezahlt hat.

- auf der Rechnung kein konkretes Fälligkeitsdatum genannt wurde, der Gläubiger aber eine schriftliche Mahnung ausspricht. Grundsätzlich kann die Mahnung auch mündlich erfolgen. Mit einer schriftlichen Mahnung erleichtern Sie sich als Gläubiger aber im weiteren Verfahren die Beweisführung. Grundsätzlich genügt jedoch der Zugang der Rechnung an den Schuldner. Eine zusätzliche schriftliche oder mündliche Mahnung ist nicht nötig, um ein gerichtliches Mahnverfahren einzuleiten.

- seit Erhalt der Leistung 30 Tage verstrichen sind. § 286 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) legt fest, dass ein Schuldner automatisch 30 Tage nach Erhalt der Leistung in Verzug gerät, wenn eine Rechnung ausgestellt wurde, deren Zustellungszeitpunkt unklar ist. Ist der Schuldner ein Verbraucher, muss der Verkäufer in der Rechnung ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Kunde nach 30 Tagen in Zahlungsverzug gerät.

Sobald ein Zahlungsverzug besteht, kann der Gläubiger zwischen dem außergerichtlichen und dem gerichtlichen Mahnverfahren wählen.

Um nicht den Überblick über offene Rechnungen, Zahlungseingänge und -ausgänge zu verlieren, ist eine zuverlässige Buchhaltungssoftware unverzichtbar, die Sie automatisch an abgelaufene Zahlungsfristen oder Zahlungsrückstände erinnert. Mit einer cloudbasierten Online-Lösung haben Sie sogar unterwegs jederzeit Einblick in die aktuellen Kontenbewegungen und sind somit auch über den Stand eventueller Mahnverfahren jederzeit informiert.

Außergerichtliches Mahnverfahren

Für das außergerichtliche Mahnverfahren ist der Ablauf nicht gesetzlich festgelegt. Im Normalfall verläuft es jedoch in drei Stufen. Die erste Mahnung dient lediglich als Zahlungserinnerung (dieser Betreff wird auch häufig anstelle des bedrohlich wirkenden Wortes „Mahnung“ gewählt) für den Fall, dass der Schuldner die Rechnung nicht erhalten, verlegt oder die Zahlungsanweisung ganz einfach vergessen hat.

In unseren Grundlagenartikeln zu den Begriffen „Mahnung“ und „Zahlungserinnerung“ finden Sie jeweils kostenlose Vorlagen zum Herunterladen:

- Mahnungsvorlagen für die 1., 2. und 3. Mahnung

- Zahlungserinnerungsvorlage (1. Mahnung)

Nach Ablauf der festgelegten Frist erfolgt eine nächste Mahnung, bei der auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag Mahngebühren (Kosten, die z. B. durch Porto, Bearbeitungszeit usw. entstehen) aufgeschlagen werden können. Darüber hinaus werden für den gesamten Zeitraum Verzugszinsen fällig, die laut § 288, Abs. 1 des BGB fünf Prozentpunkte über dem von der Bundesbank festgelegten Basiszinssatz liegen dürfen. Erfolgt auch nach der zweiten Mahnung kein Zahlungseingang, gibt es schließlich eine dritte Mahnung, in der die Eröffnung eines gerichtlichen Mahnverfahrens nach Ablauf einer festgelegten Frist angekündigt wird.

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass ein Unternehmen erst nach drei vergeblichen Mahnungen ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten könne. Die Rechtslage erlaubt die Eröffnung schon, sobald ein Gläubiger zum ersten Mal in Verzug gerät. Allerdings ist das Vorgehen mit mehreren schriftlichen Zahlungserinnerungen üblich, um Kunden nicht vor den Kopf zu stoßen und ihnen entgegenzukommen, falls die Rechnung nur versehentlich nicht beglichen wurde.

Dieses außergerichtliche Mahnverfahren kann jedes Unternehmen selbst vornehmen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen Rechtsanwalt oder ein externes Inkassounternehmen damit zu beauftragen. In diesem Fall werden die Kosten dem Schuldner zusätzlich in Rechnung gestellt.

Gerichtliches Mahnverfahren

Wenn die außergerichtlichen Bemühungen keinen Erfolg hatten, wird ein gerichtliches Mahnverfahren angestrebt. Manche Gläubiger gehen diesen Schritt direkt mit dem ersten Zahlungsverzug des Kunden, wenn sie besonders von dessen Zahlung abhängig sind. Das kann etwa der Fall sein, wenn die ausbleibende Zahlung den Fortbestand des Unternehmens gefährdet, weil es sich um einen Großkunden handelt oder sich das Unternehmen selbst schon in einer schwierigen finanziellen Lage befindet. Geht man zu schnell zum gerichtlichen Mahnverfahren über, wirkt sich das aber meist belastend auf die Kundenbeziehung aus.

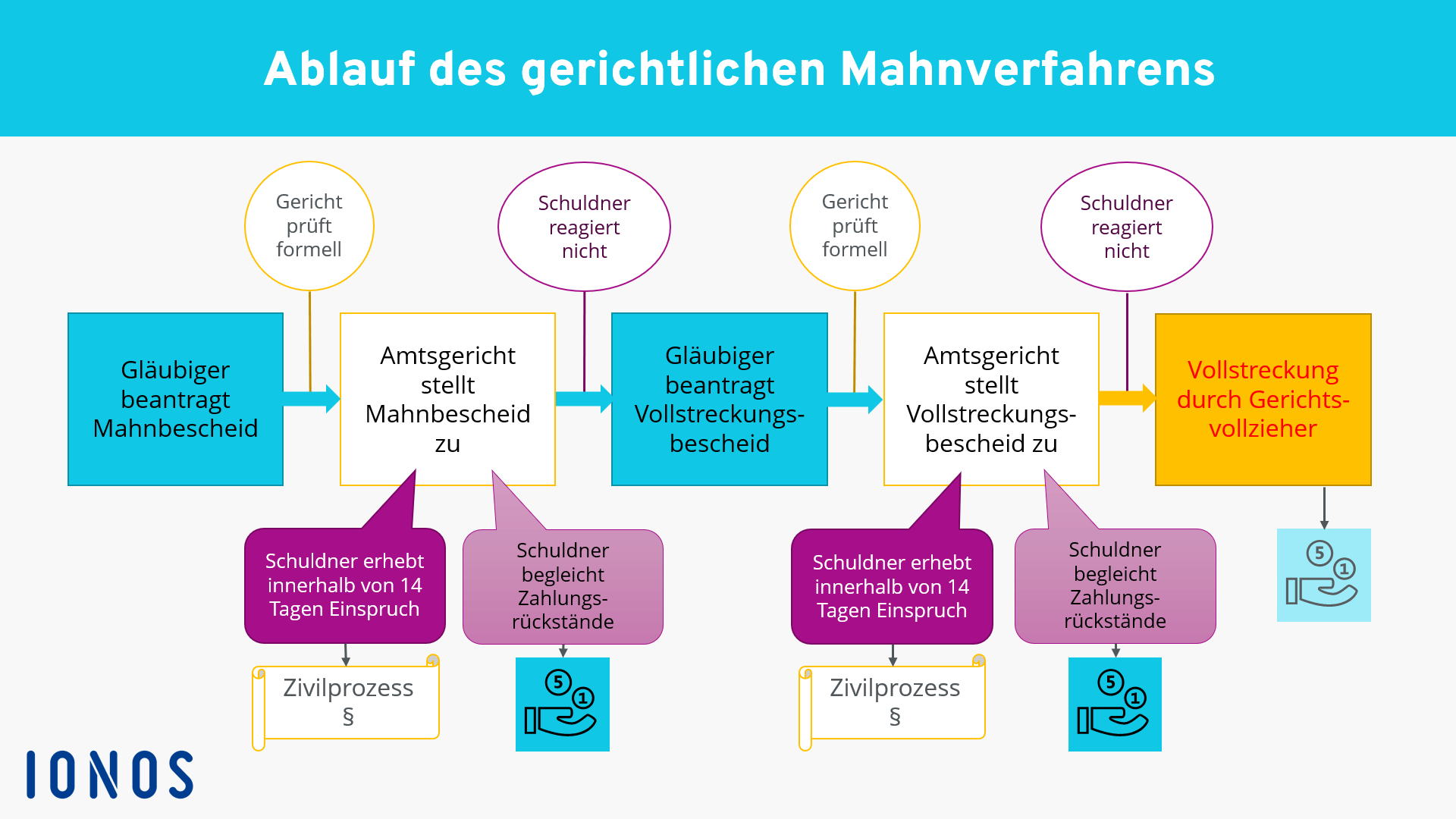

Diese Form des Mahnverfahrens besteht aus zwei Stufen – dem Mahnbescheid und dem Vollstreckungsbescheid, mit dem der Gläubiger seine Forderungen schließlich durchsetzen kann. Gegen beide Bescheide kann der Schuldner sich wehren. Beim Mahnbescheid kann er Widerspruch, gegen den Vollstreckungsbescheid Einspruch einlegen.

Ein gerichtliches Verfahren bewirkt, dass die Verjährung der Forderungen ruht. Normalerweise verjähren die meisten Forderungen drei Jahre nach Leistungserbringung. Ab dem Zeitpunkt der Antragstellung für einen Mahnbescheid wird die Verjährungsfrist allerdings ausgesetzt. Wird ein Vollstreckungstitel vom Gericht erwirkt, beträgt die Verjährungsfrist ab diesem Zeitpunkt 30 Jahre.

Das gerichtliche Mahnverfahren wurde eingeführt, um die Gerichte zu entlasten und das Verfahren für die Gläubiger zu beschleunigen, denn im Vergleich zum Zivilprozess entfallen langwierige Anhörungen und Verhandlungen. Die Antragstellung erfolgt inzwischen voll automatisiert, und auch der Mahnbescheid wird bei erwiesener Berechtigung der Forderungen erlassen, ohne dass der Schuldner befragt wird. Erst nach Zustellung des Mahnbescheids kann sich das Verfahren durch den möglichen Widerspruch des Schuldners verzögern. Wie sieht nun der genaue Ablauf des Mahnverfahrens aus und welche Fristen sind dabei zu beachten?

Das gerichtliche Mahnverfahren: Ablauf und Fristen

Der erste Schritt geht vom Gläubiger aus. Er muss den amtlichen Vordruck für das automatisierte Mahnverfahren ausfüllen und an das für ihn zuständige Amtsgericht schicken. Die einzige Voraussetzung, die dafür erfüllt sein muss, ist der Zahlungsverzug des Schuldners. Das Gericht prüft nicht, ob die Forderung tatsächlich berechtigt ist. Es stellt lediglich sicher, dass der Antrag formell ordnungsgemäß erfolgt, und erlässt anschließend auf dessen Grundlage den Mahnbescheid.

Der Schuldner erhält den Mahnbescheid in einem gelben Umschlag für förmliche Zustellungen, auf dem das Datum der Zustellung vermerkt wird. Das ist wichtig, denn ab diesem Datum hat der Schuldner 14 Tage Zeit, Widerspruch gegen den Mahnbescheid einzulegen.

Der Gläubiger wird ebenfalls über das Zustellungsdatum informiert, denn für ihn beginnt damit eine sechsmonatige Frist, innerhalb der er den Vollstreckungsbescheid beantragen kann, sollte der Schuldner nicht rechtzeitig widersprechen oder seine Schulden begleichen.

Wer einen Mahnbescheid erhält, sollte die Forderungen genauestens prüfen und bei kleinsten Abweichungen (z. B. fehlerhaften Rechnungsbeträgen, Zahlungsfristangaben etc.) Widerspruch einlegen. Da das Gericht nicht kontrolliert, ob die Forderungen berechtigt sind, und ein Versäumnis der Widerspruchsfrist zur Zwangsvollstreckung führen kann, liegt die Verantwortung hier beim Schuldner.

Die zweite Stufe des gerichtlichen Mahnverfahrens ist die Beantragung des Vollstreckungsbescheids durch den Gläubiger, die ebenfalls mit einem automatisierten Vordruck erfolgt. Dieser Schritt kann auch erfolgen, wenn der Schuldner in der Zwischenzeit einen Teil der Forderungen, aber nicht den vollständigen Betrag beglichen hat. Die Einspruchsfrist beträgt ebenfalls 14 Tage. Im Anschluss wird ein Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung beauftragt, wenn die Zahlung nicht eigeninitiativ durch den Schuldner erfolgt. An diesem Punkt ist das Mahnverfahren offiziell abgeschlossen.

Selbst wenn ein Schuldner Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einlegt, kann es zunächst zur Zwangsvollstreckung kommen. Er erhält Geld oder Pfandsachen erst zurück, wenn ein Gericht den Einspruch als berechtigt beurteilt. Um die vorzeitige Vollstreckung zu verhindern, muss der Schuldner das gesondert beim Gericht beantragen.

Das formale gerichtliche Mahnverfahren endet, sobald der mutmaßliche Schuldner Widerspruch bzw. Einspruch einlegt. Es kommt zu einem ordentlichen zivilrechtlichen Prozess, bei dem beide Seiten von Rechtsanwälten vertreten werden und das Gericht den Sachverhalt ausführlich prüft und in Verhandlungen erörtert.

Welche Kosten verursacht ein Mahnverfahren?

Die Kosten eines Mahnverfahrens sind im Voraus schwer abzuschätzen, denn sie richten sich einerseits nach Art und Dauer des Verfahrens und andererseits nach dem Streitwert.

Im außergerichtlichen Mahnverfahren werden lediglich die Mahngebühren und Verzugszinsen sowie eventuelle Kosten für Rechtsanwalt oder Inkassounternehmen auf den geschuldeten Betrag aufgeschlagen.

Das gerichtliche Mahnverfahren ist dagegen mit Anwaltskosten, Gerichtskosten (die bereits ab dem Mahnbescheidsantrag entstehen) und Entschädigung des Antragstellers deutlich teurer. Falls dem Widerspruch oder Einspruch des Schuldners in einem Zivilprozess stattgegeben wird, muss der Antragsteller sämtliche Kosten tragen.

Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis zu diesem Artikel.