Was versteht man unter Geschäftsfähigkeit?

Im Gegensatz zur Rechtsfähigkeit, die alle Menschen von Geburt an besitzen, ist die Geschäftsfähigkeit vom Alter und der geistigen Gesundheit einer Person abhängig. Das heißt, dass es Personen gibt, die nicht geschäftsfähig sind. Nicht geschäftsfähige Personen sollen davor geschützt werden, sich selbst finanziell zu schaden. Zu dieser Gruppe gehören in erster Linie Kinder unter 7 Jahren und Personen, die nicht nur vorübergehend unter einer geistigen Beeinträchtigung leiden. Diese Beeinträchtigung muss allerdings so stark sein, dass sie in ihrer freien Willensbildung eingeschränkt sind und beispielsweise nicht einschätzen können, inwieweit sie mit einer Handlung nachhaltige Probleme für sich und/oder andere verursachen.

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, Willenserklärung verbindlich abzugeben und entgegenzunehmen. Wer geschäftsfähig ist, darf verbindliche Rechtsgeschäfte abschließen – z. B. eine Kündigung oder Rücktrittserklärung.

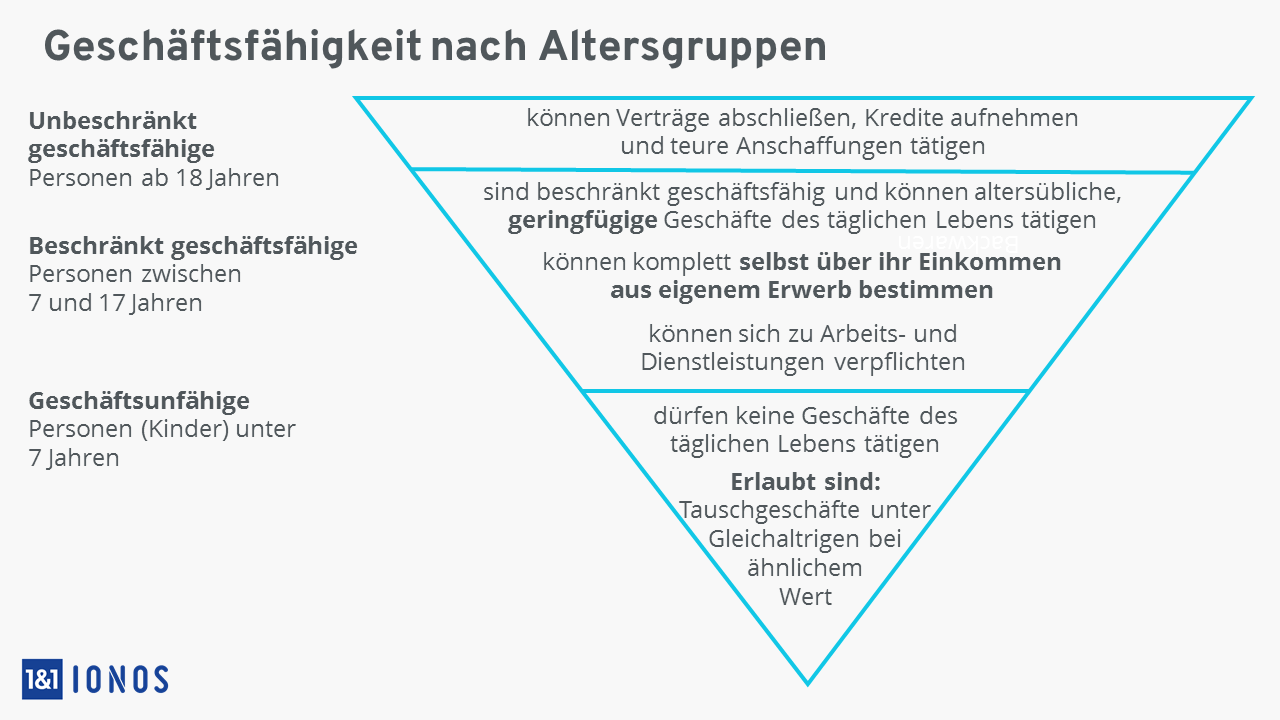

Geschäftsfähigkeit der verschiedenen Altersgruppen

Kinder unter 7 Jahren (geschäftsunfähig)

Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind geschäftsunfähig und dürfen daher keine Rechtsgeschäfte tätigen. Stattdessen übernehmen gesetzliche Vertreter, z. B. die Eltern, die Willenserklärung des Kindes.

Personen zwischen 7 und 17 Jahren (beschränkt geschäftsfähig)

Minderjährige zwischen 7 und 17 Jahren können altersübliche Einkäufe des täglichen Lebens tätigen, ohne bei ihren gesetzlichen Vertretern um Erlaubnis bitten zu müssen. Ob ein Geschäft altersüblich oder alltäglich ist, ist situationsabhängig. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren können Dinge wie Schreibwaren, Lebensmittel, Kinokarten etc. jederzeit problemlos kaufen.

Alltägliche Rechtsgeschäfte bezeichnen Geschäfte des täglichen Lebens und Bedarfs. Dazu zählen der Einkauf von Lebensmitteln, Genussmitteln, Textilien, Kosmetik und Büchern ebenso wie die Nutzung von Telefon, Internet und öffentlichen Verkehrsmitteln oder Friseurbesuche und Veranstaltungsbesuche. Nicht alle dieser Rechtsgeschäfte sind jedoch auch altersüblich.

Minderjährige zwischen 13 und 17 Jahren können bezahlte Arbeitsverhältnisse eingehen. Die gesetzlichen Vertreter müssen dazu aber immer ihre Einwilligung geben und, falls ein solcher abgeschlossen wird, auch den Arbeitsvertrag unterschreiben. Das gilt selbst dann, wenn es nur ums Babysitten, die Gartenarbeit beim Nachbarn oder Ferienjobs geht. Das gleiche gilt für den Ausbildungsvertrag. Er muss sowohl vom Auszubildenden als auch von den gesetzlichen Vertretern unterschrieben werden.

Beschränkt Geschäftsfähige können selbst über ihre Einkünfte aus eigenem Erwerb bestimmen – beispielsweise über das Lehrlingsgehalt. Dies gilt auch für Sachen, die ihnen zur Verfügung gestellt worden sind, sowie Sach- und Geldgeschenke. Dabei ist es wichtig, dass die Lebensbedürfnisse, zu denen die Haltung der Wohnung sowie ausreichend Kleidung und Nahrung zählen, nicht gefährdet werden. Sobald diese gesichert sind, kann der Minderjährige seine Einkünfte frei verwalten.

Taschengeldparagraf: Der Taschengeldparagraf (§ 110 BGB) besagt, dass Kinder und Jugendliche von dem ihnen zur Verfügung gestellten Geld kaufen können, was sie möchten – es sei denn, sie wissen im Vorfeld, das die Eltern dem Kauf nicht zustimmen würden. Der Preis darf allerdings nicht höher sein als das (angesparte) Taschengeld oder Geldgeschenke. Des Weiteren muss das Kind den Betrag sofort und bar bezahlen, damit ein Vertrag zustande kommt. Überweisungen oder Ratenkäufe sind unwirksam und somit nicht zulässig.

Der Taschengeldparagraf ist eine rechtliche Grauzone. Es wird kein Betrag genannt, bis zum dem Einkäufe von Kindern generell zulässig sind. Wichtig ist aber, dass immer auf das dem Alter angemessene Taschengeld abgestellt wird, nicht das tatsächliche Taschengeld des Kindes. Eine Hilfe können die Taschengeldtabellen der Jugendämter sein.

Der Abschluss eines Jahres-Abos oder der Kauf einer teuren Spielekonsole sind keine geringfügigen Angelegenheiten des alltäglichen Lebens. Minderjährigen können diese Rechtsgeschäfte nicht wirksam abschließen. Solche Geschäfte verlangen immer eine Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

Beispiel: Laura ist 17 Jahre alt. Sie geht noch zur Schule und hat kein eigenes Einkommen. Sie möchte unbedingt den Führerschein machen und schließt deshalb mit der Fahrschule Drexler einen Vertrag über einen Fahrschulkurs ab. Von ihrem Ersparten leistet sie auch gleich eine Baranzahlung in Höhe von 100 Euro. Dieser Vertrag ist kein Geschäft des täglichen Lebens und auch kein Geschäft, das Minderjährige in Lauras Alter üblicherweise abschließen. Erst durch die Zustimmung Ihrer Eltern kommt der Vertrag zustande. Stimmen die Eltern nicht zu, kommt der Vertrag nicht zustande und Drexler muss die 100 Euro an Laura zurückzahlen.

Ein Vertrag, der kurz vor der Volljährigkeit abgeschlossen wird, tritt nicht automatisch in Kraft, wenn die Volljährigkeit erreicht wurde. Um den Vertrag rechtswirksam zu machen, muss der Vertrag schriftlich anerkannt werden. Dem Vertragspartner ist es gestattet, eine Frist dieser Anerkennung zu setzen, allerdings muss der Vertragspartner auch darauf hinweisen, dass eine schriftliche Zustimmung des Volljährigen vonnöten ist, um das Geschäft aufrechtzuerhalten.

Ausnahme: Wenn Minderjährige ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Geschäfte (abgesehen von altersüblichen Geschäften) abschließen, so sind diese zunächst schwebend unwirksam. Das heißt, dass diese Geschäfte nur mit nachträglicher Zustimmung des gesetzlichen Vertreters rückwirkend gültig sind. Der Geschäftspartner darf bis zur Zustimmung von dem Geschäft nicht zurücktreten und ist somit an sein Angebot gebunden. Der Vertragspartner hat allerdings die Möglichkeit, eine Frist für die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu verlangen. Bis eine Zustimmung eingeholt wurde, hat der Vertragspartner keine Leistungspflicht.

Gesetzlicher Vertreter für Minderjährige

Grundsätzlich sind beide Elternteile die gesetzlichen Vertreter, die einzeln dazu berechtigt sind, das Kind zu vertreten. Beim gemeinsamen Sorgerecht vertreten die Eltern gemeinschaftlich die Interessen des Kindes. Dabei ist es irrelevant, ob die Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht.

Eine Vertretungshandlung ist auch dann rechtlich wirksam, wenn einer der beiden Elternteile dagegen ist. Allerdings müssen beide Eltern zustimmen, wenn es sich um die Beendigung eines Ausbildungs- oder Dienstleistungsvertrags handelt.

Sollten sich die Eltern bei einer für das Kind bedeutsamen Angelegenheit nicht einig werden, etwa bei Gesundheitsbelangen wie Impfungen oder speziellen Untersuchungen, kann das Familiengericht einem Elternteil die alleinige Entscheidungsbefugnis zusprechen (§ 1628 BGB).

In bestimmten Fällen kann die gesetzliche Vertretung auch an andere Personen oder an Institutionen wie das Vormundschaftsgericht übertragen werden. Dies ist beispielsweise bei einer Vernachlässigung der elterlichen Pflichten, Kindesmissbrauch oder ähnlichem möglich.

Bei volljährigen Geschäftsunfähigen kann die Geschäftsfähigkeit der volljährigen Person weiterhin von den gesetzlichen Vertretern geregelt werden.

Volljährige Geschäftsunfähige

Gesetzlich betrachtet ist jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, voll geschäftsfähig. Die Geschäftsfähigkeit kann einer Person allerdings aufgrund schwerwiegender und nicht nur vorübergehender geistiger Beeinträchtigung ganz oder teilweise entzogen werden. Eine volljährige geschäftsunfähige Person kann je nach Art und Schwere der Erkrankung dennoch verschiedene alltägliche Geschäfte abschließen. Das Bürgerliche Gesetzbuch nennt diese Geschäfte wirksam, wenn sie „mit geringwertigen Mitteln“ getätigt werden können und keine Gefahr für die volljährige geschäftsunfähige Person darstellen (§ 105a BGB).

Beispiel: Wenn eine volljährige geschäftsunfähige Person beim Kiosk Süßigkeiten kauft oder beim Bäcker ein paar Brötchen, ist dies legitim, da es sich um übliche, geringfügige Bargeschäfte handelt. Ob die Geschäfte als geringfügig oder altersüblich beurteilt werden können, hängt vom konkreten Fall oder einer bestimmten Situation ab.

Geistige Beeinträchtigungen, die zur Geschäftsunfähigkeit führen

Laut Gesetz ist eine Person geschäftsunfähig, wenn sie sich in einem „die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist (§ 104 BGB)“.

Konkret gehören zu diesem Personenkreis Menschen, bei denen beispielsweise folgende Beeinträchtigungen diagnostiziert wurden:

- Geistige Behinderung: Wird einer Person durch einen Arzt eine geistige Zurückgebliebenheit oder eine geistige Retardierung attestiert, so kann eine Geschäftsunfähigkeit für diese Person beantragt werden. Hierbei kommt es aber auf die Stärke der geistigen Zurückgebliebenheit an. Geistig behinderte Menschen können auch beschränkt geschäftsfähig sein.

- Wahn und Halluzinationen: Menschen, die ohne nachweisbare externe Reizgrundlage Wahrnehmungen haben; diese Wahrnehmungen können auf allen Sinnesebenen vorliegen.

- Fortgeschrittene Demenz: Erkrankung des Gehirns, bei der die betroffene Person langsam an Verstandskraft verliert.

- Affektive Störungen wie Depressionen oder Manie: Bei einer affektiven Störung erlebt die betroffene Person akute Veränderungen der Stimmungslage. Affektive Störungen können auch durch Drogenmissbrauch hervorgerufen werden.

Da der Schutz eines nicht oder nur beschränkt Geschäftsfähigen Vorrang für das Gesetz hat, kann es passieren, dass abgeschlossene Verträge im Nachhinein für nichtig erklärt werden. Manchmal kann nur ein Gericht feststellen, ob eine Geschäftsunfähigkeit vorlag. Die Beweislast liegt bei der Person, die die Geschäftsunfähigkeit einsetzt. Um dies zu prüfen, wird der geistige Gesundheitszustand der betroffenen Person festgestellt.

Der Gesetzgeber kennt auch eine partielle Geschäftsunfähigkeit: Sie liegt vor, wenn sich eine psychische Störung lediglich auf einen bestimmten Bereich bezieht – beispielsweise wenn der Betroffene Wahnvorstellungen entwickelt hat, sich allerdings sonst im alltäglichen Leben „normal“ verhält. Wer partiell geschäftsunfähig ist, darf beispielsweise bestimmte Geschäfte nicht abschließen. Ein pathologischer Spieler kann deshalb im Bereich des Glücksspielgeschäfts als geschäftsunfähig gelten.

Wer geschäftsunfähig ist, ist auch prozessunfähig. Daher muss eine Geschäftsunfähigkeit von einem Gericht bestimmt werden. Dieses benötigt den Nachweis eines Arztes. Eine einmal gegebene Geschäftsunfähigkeit bleibt bestehen, bis diese wieder von einem Gericht aufgehoben wurde. Eine Geschäftsunfähigkeit verjährt demnach nicht.

Gesetzlicher Vertreter für über 18-Jährige

Wenn aufgrund einer Krankheit oder infolge eines Unfalls eine volljährige Person nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu bestimmen, muss ein gesetzlicher Vormund bestimmt werden. In der Regel sind das die Eltern. Es ist auch möglich, dass eine nicht verwandte Person als Vorsorgebevollmächtigter die Angelegenheiten der volljährigen geschäftsunfähigen Person wahrnimmt.

Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis zu diesem Artikel.