Arduino-Projekte: Die besten Ideen und Bauanleitungen für den Mikrocontroller

Passionierten Hobby-Bastlern ist Arduino seit über zehn Jahren ein Begriff: Der programmierbare Mikrocontroller auf einer kompakten Platine wurde in unzähligen Projekten eingesetzt, hat Leuchtdioden zum Blinken und Roboter zum Fahren gebracht, Wetterdaten ausgelesen und Entfernungen gemessen, Bilder gemalt und Musik komponiert.

Was ist Arduino?

Das erste Arduino-Board wurde 2005 in Italien in kleiner Stückzahl hergestellt, um Designstudenten den Umgang mit und die Möglichkeiten von Mikrocontroller-Programmierung näherzubringen. Die aufkommende Maker-Bewegung – Heimwerker mit starker Technikaffinität – nahm die neue Plattform begeistert auf, da sie mit weniger als 30 Euro preiswert, einfach zu bedienen und trotzdem äußerst vielseitig einsetzbar war und nach wie vor ist. Heute gibt es die Platinen allerdings in verschiedensten Ausführungen. Der Klassiker, Arduino Uno, ist von den Maßen her mit einer Zigarettenschachtel vergleichbar, wohingegen der Arduino Nano kaum größer als eine Zwei-Euro-Münze ist. Auch deutlich kleinere und größere Versionen sind erhältlich und bieten damit für nahezu jeden Anwendungsbereich die passende Hardware. Allen gemeinsam ist, dass sie über einen Mikrocontroller und mehrere analoge und digitale Ein- und Ausgänge verfügen. Über einen USB-Anschluss lässt sich die Platine mit dem Computer verbinden und Programmcode aufspielen. Dieser wird mit der quelloffenen Entwicklungsumgebung Arduino IDE geschrieben und ist prinzipiell eine vereinfachte Variante von C beziehungsweise C++. Mehrere Stiftleisten, die auf der Platine angebracht sind, ermöglichen den Anschluss von LEDs, Bildschirmen, Messinstrumenten, Motoren und unzähligen anderen Geräten, die dann durch den Controller gesteuert werden können. Oftmals wird Arduino mit dem Raspberry Pi verglichen, da es sich bei beiden Geräten um eine platzsparende Platine handelt, die das Herzstück unzähliger elektronischer Projekte darstellen kann. Während Arduino jedoch ein Mikrocontroller ist, handelt es sich bei seinem ungleichen Zwilling um einen Einplatinencomputer. Erfahren Sie mehr über den Vergleich zwischen Arduino und Raspberry Pi.

Acht Arduino-Uno-Projekte zum Nachbauen oder Staunen

Die erste Version des Arduino war Uno. Unzählige Ideen wurden bereits mit dem mittelgroßen Mikrocontroller umgesetzt, da er noch heute eine ideale Balance zwischen kompakter Größe und großem Funktionsumfang bietet. Einige beeindruckende Arduino-Beispiele für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis stehen hier stellvertretend für die unüberschaubar große Zahl an Arduino-Projektideen, die man auf den verschiedenen DIY-Plattformen findet.

Elektronischer Würfel (Einsteiger)

Los geht’s direkt mit einem Arduino-Projekt auf Deutsch: Wollen Sie mit Freunden oder Ihrer Familie einen gemütlichen Brettspielabend machen, aber Sie finden keinen Würfel? Ein Arduino mit fünf angeschlossenen LEDs könnte Ihnen den Abend retten. Per Knopfdruck starten Sie einen Zufallsgenerator, der Ihnen anhand der erleuchteten Lämpchen die Augenzahl eines digitalen Würfelwurfs zwischen eins und sechs ausgibt. Das Tutorial für den elektronischen Würfel erklärt alle Schritte gut, und für den Bau benötigen Sie nur wenige Teile.

Social-Distancing-Sensor (Einsteiger)

Eine von der Coronapandemie inspirierte Arduino Projektidee ist der Social-Distancing-Sensor, der sich auch für Arduino-Neulinge eignet. Ein an den Mikrocontroller angeschlossener Ultraschallsensor sorgt dafür, dass eine LED immer dann leuchtet, wenn eine Person sich auf 50cm nähert. Vergrößert sich der Abstand wieder, geht die LED aus. Um das Arduino Uno Projekt programmiertechnisch umzusetzen, benötigen Sie nur wenige Zeilen Code. Für absolute Programmieranfänger ist er aber auch online verfügbar, sodass sich das Arduino Projekt hervorragend für den Nachbau Zuhause eignet.

Lichtverfolger (Einsteiger)

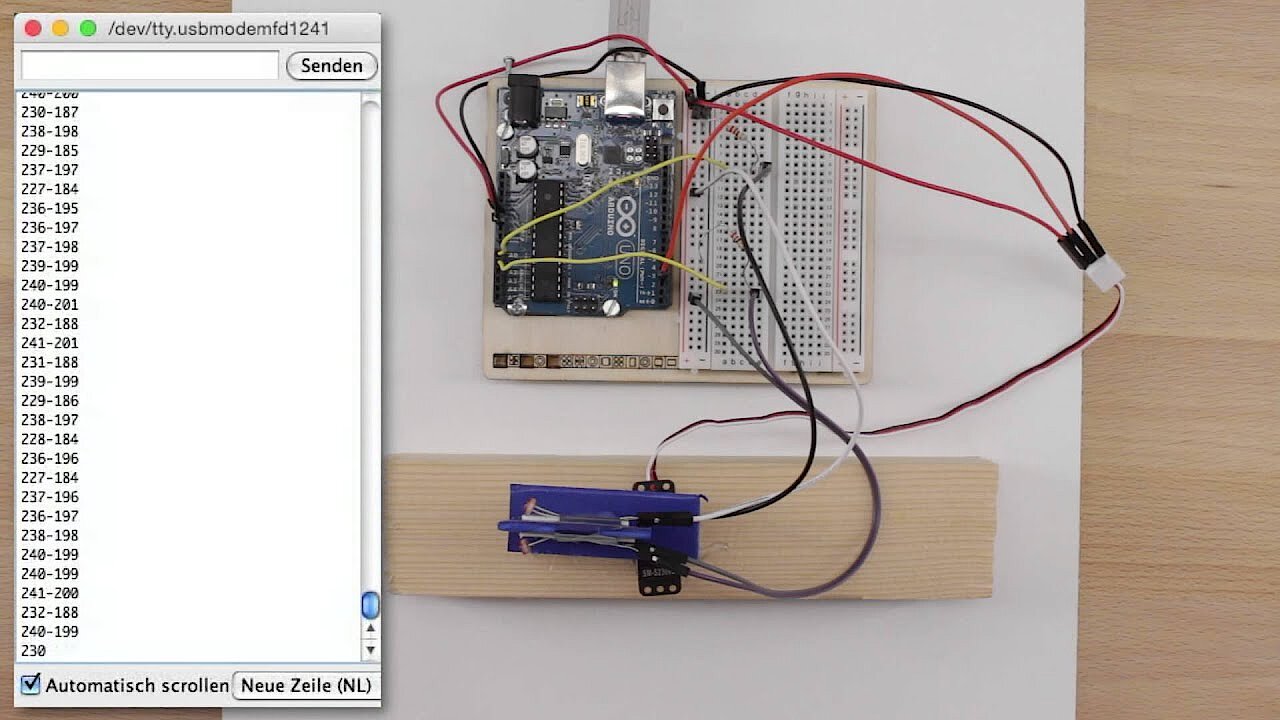

Welche beeindruckenden Arduino-Uno-Projekte schon mit wenig Zeitaufwand und einer Hand voll Komponenten realisiert werden können, zeigt sich am vollautomatischen Lichtverfolger. Zwei lichtsensitive Widerstände sind so auf einem Servomotor montiert, dass eine vertikal zwischen den Sensoren verlaufende Platte für getrennte Blickfelder sorgt. Beide Widerstände messen in regelmäßigen Abständen das jeweils einfallende Licht. Der Servo ermöglicht es, dass sich der Aufbau mit den Widerständen horizontal drehen kann. Auf dem Arduino ist ein Code aufgespielt, der die Aufgabe hat, bei einem stärkeren Lichteinfall auf einen der Widerstände den Servo so weit zu drehen, bis wieder gleich hohe oder zumindest ähnliche Lichtmessungen an beiden Sensoren erfolgen. Dadurch folgt die Konstruktion wie durch Zauberhand beispielsweise einer Taschenlampe, die man auf den Aufbau richtet und bewegt. Auch die Anleitung zu diesem Arduino-Projekt ist auf Deutsch verfügbar.

Autonom folgender Kühlschrank (Fortgeschrittene)

Ein Sensor, der einer Taschenlampe als Lichtquelle folgt, ist Ihnen nicht aufregend genug? Dann wird Ihnen eine Kühltruhe, die per Bluetooth Ihre Position lokalisiert und Ihnen zielstrebig nachfährt, vielleicht besser gefallen. Bei dieser Arduino-Idee wird eine Kühlbox auf Rädern montiert und mit Ihrem Handy verbunden. Dadurch haben Sie beispielsweise im Sommer immer ein kühles Erfrischungsgetränk zum Greifen nah. Der Bau eines autonom folgenden Kühlschranks ist zeit- und materialaufwendiger als die ersten beiden Projekte und dürfte etwas für Bastler sein, die schon etwas Erfahrung mit Arduino-Projekten haben.

Digitale Sanduhr (Fortgeschrittene)

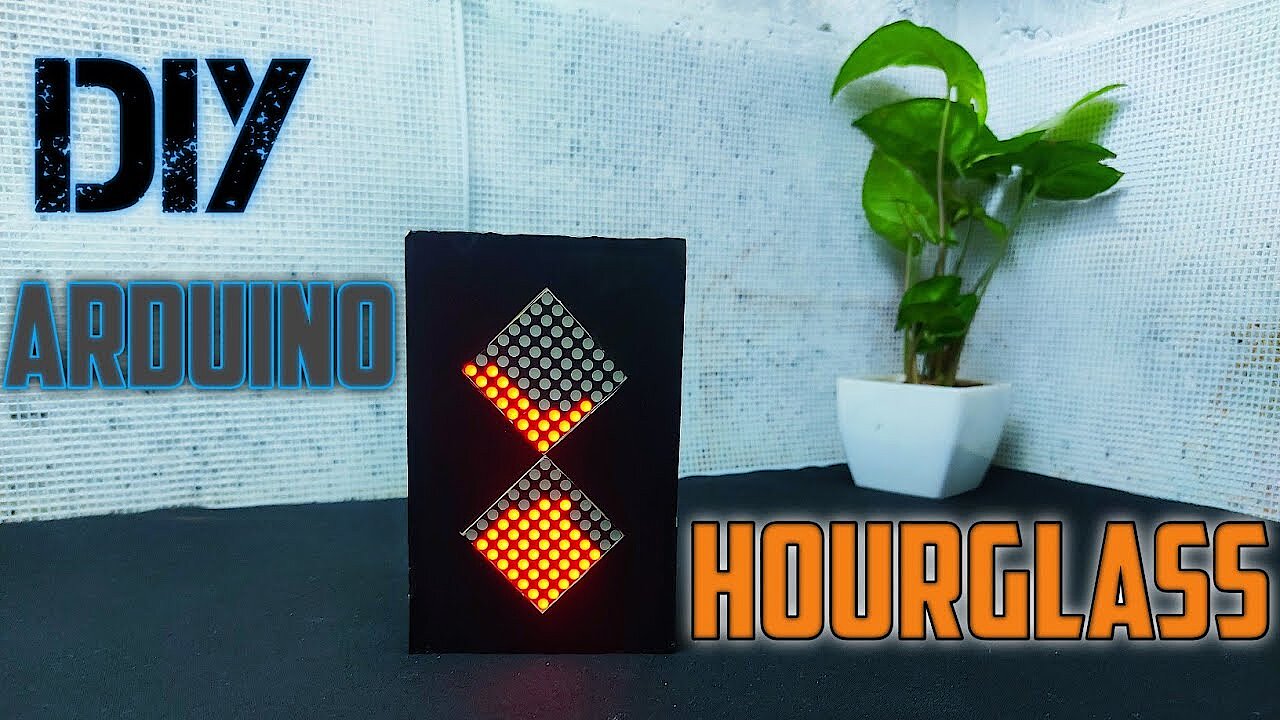

Eine stylische Arduino Projektidee für Zuhause ist das Erstellen einer digitalen LED-Sanduhr. Mit einer eingebauten LED-Matrix werden die fallenden Sandkörnersimuliert. Der Code, der nötig ist, um die LED-Sanduhr zum Laufen zu bringen, ist schon etwas komplizierter, kann aber gut nachvollzogen und im Bedarfsfall auch einfach gedownloadet werden. Ein einfaches Gehäuse aus Karton versteckt die Arduino-Schaltung und sorgt dafür, dass die LED-Uhr zum Hingucker wird.

Bluetooth-gesteuertes Auto (Fortgeschrittene)

Eine weitere Arduino Idee, die sich an bereits fortgeschrittene Bastler richtet, ist das Bauen eines eigenen ferngesteuerten Autos. Um das Gadget zu bedienen, ist es erforderlich, eine passende Smartphone App zu nutzen. Diese ist vom Entwickler des Bluetooth-Autos im Google PlayStore gepublished worden. Falls Sie ein Smartphone von Apple nutzen, ist es für die Nutzung der App erforderlich, mit einem Jailbreak den erweiterten Nutzerzugriff auf Ihrem iPhone zu aktivieren. Das Arduino Uno Projekt sorgt nicht nur beim Bauen für Unterhaltung. Spaß ist auch bei den Rennen mit Ihrem eigenen Arduino-Auto garantiert.

Zeichenroboter (Profis)

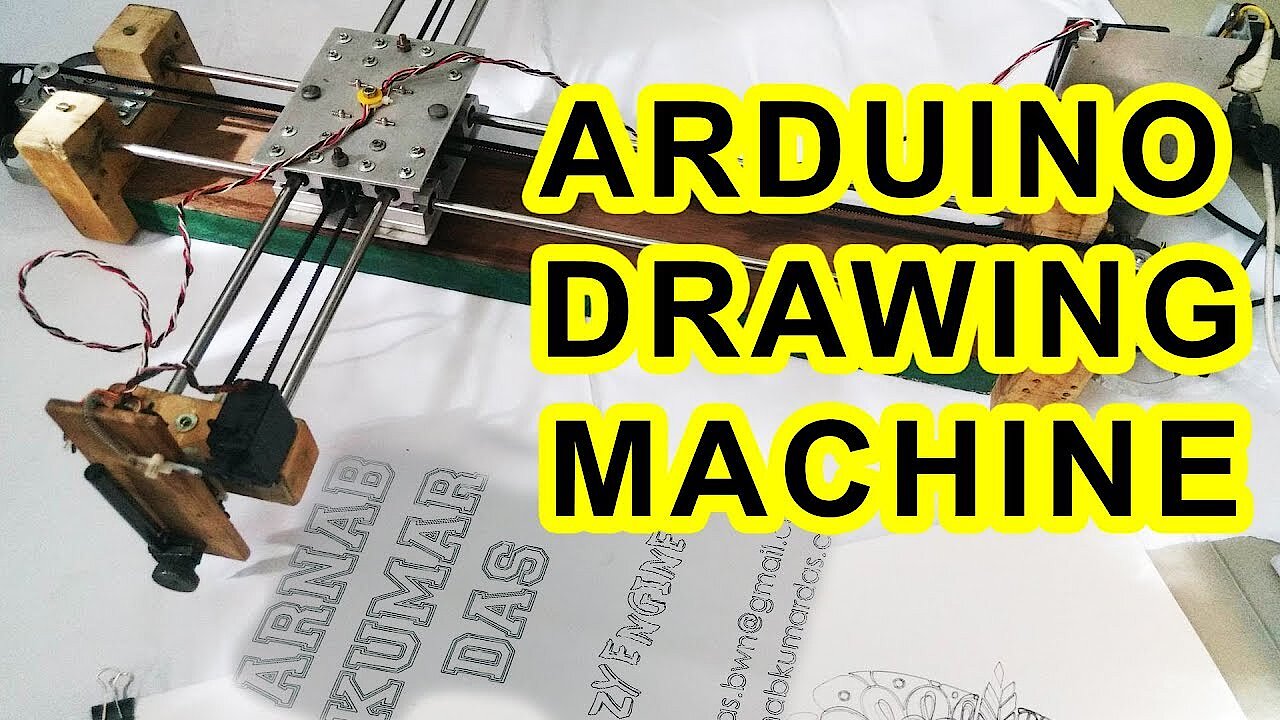

Welche beeindruckenden Arduino-Projektideen erfahrene Technikbegeisterte mit dem kompakten Mikrocontroller umsetzen, zeigt sich an einem Zeichenroboter, der Vektorgrafiken und Rasterzeichnungen zu Papier bringt, die auf dem Computer gespeichert sind. Für die Umsetzung sind nicht nur Profikenntnisse mit Arduino-Projekten und handwerkliches Geschick, sondern auch zahlreiche Bauteile und jede Menge Zeit erforderlich – das Ergebnis kann sich aber sehen lassen:

Interaktive LED-Kuppel (Profis)

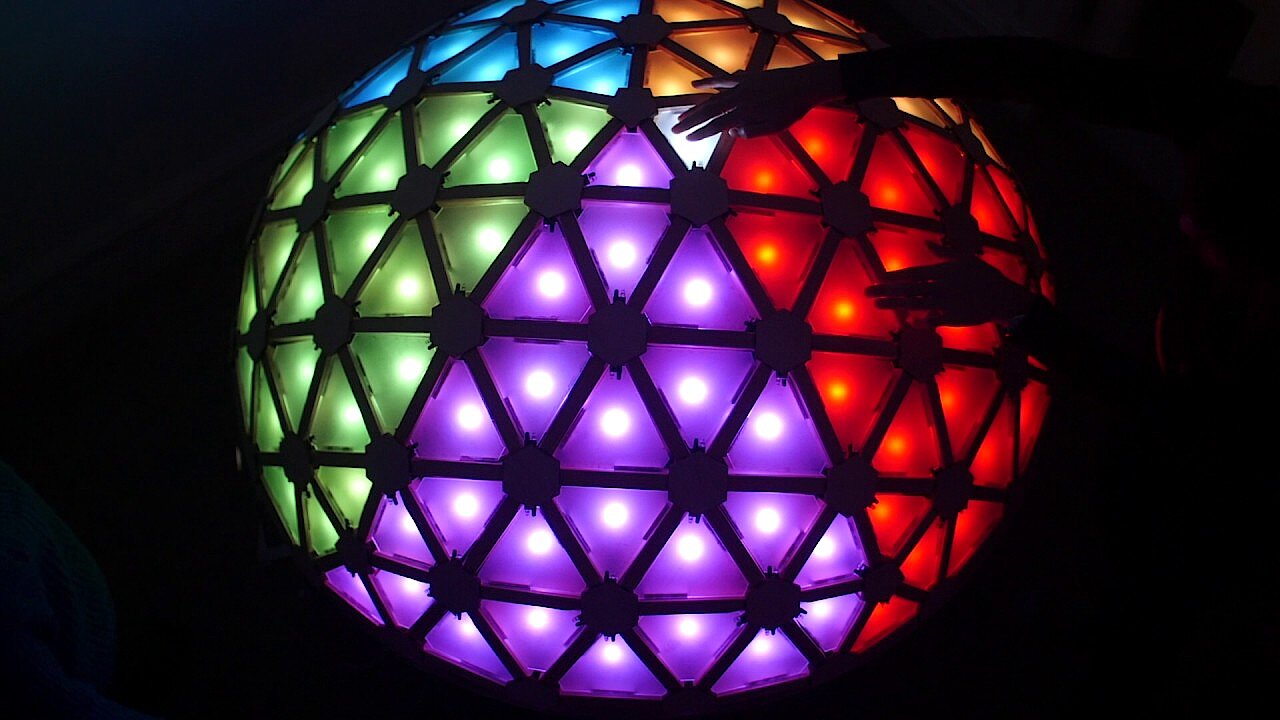

Dieses preisgekrönte Arduino-Uno-Projekt ist eine aus Dreiecken aufgebaute Holzkuppel, die über insgesamt 120 interaktive Lichtflächen verfügt. Diese ändern die Farbe und spielen Töne ab, wenn man sich ihnen mit der Hand nähert. Wie viel Planung und Arbeit in dieses Arduino-Projekt geflossen ist, wird in dem Tutorial zum LED-Dome anschaulich dargestellt. Das Farbenspiel und die Geräuschkulisse können Sie in diesem Video bestaunen:

Sieben Arduino-Nano-Projekte für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die kleinere Version des Arduino Uno, der Arduino Nano, wird gerne für Projekte verwendet, bei denen der Platz für die Platine stark begrenzt ist. Er basiert wie sein größeres Pendant auf dem leistungsstarken Mikrocontroller ATmega328 der amerikanischen Firma Atmel und erlaubt dadurch ebenso komplexe Anwendungsfälle, von denen Sie im Folgenden einen kleinen Auszug erhalten.

Musiksensitiver LED-Strip (Einsteiger)

Bereits mit wenigen Bauteilen lässt sich jedes Zimmer in eine kleine Disco verwandeln. Ein Mikrofon misst die Intensität der Musik und gibt diese Informationen an den Arduino Nano weiter. Dieser manipuliert einen leuchtenden LED-Streifen, sodass dieser passend zur Musik farblich pulsiert. Diese Arduino-Projektidee setzen Einsteiger auch mit sehr wenigen Bauteilen schnell um.

Lügendetektor (Einsteiger)

Ein raffiniertes Spielzeug, das schnell und mit wenig Materialaufwand gebaut ist und trotzdem jede Menge Freude bereitet, ist der Lügendetektor. Natürlich misst dieses Arduino-Projekt nicht wirklich, ob jemand lügt, sondern nur die elektrische Leitfähigkeit von dessen Haut. Diese Messung erlaubt jedoch einen Rückschluss auf den Erregungszustand des Probanden.

Fingerabdrucksensor (Einsteiger)

Fingerabdrucksensoren sind aus aktuellen Smartphones kaum mehr wegzudenken. Doch auch mit einem Arduino Nano können Sie einen Fingerabdrucksensor steuern. Hierzu wird ein passender Sensor einfach mit dem Mikrocontroller zusammengeschaltet. Ein im Schaltkreis integriertes Display zeigt Ihnen daraufhin an, ob es sich um einen im System registrierten und somit Fingerabdruck handelt. Falls ja, heißt das System Sie willkommen. Anderenfalls wird der Bildschirm nicht freigegeben. Das Arduino Nano Projekt lässt sich mit nur wenigen Komponenten umsetzen und ist daher sehr gut für Einsteiger geeignet.

Mini-Roboter (Einsteiger)

Wollten Sie schon immer einen Roboter bauen? Dieses Arduino-Projekt für Zuhause zeigt Ihnen, wie Konstruktion und Programmierung eines einfachen elektronischen Raupenfahrzeugs funktionieren. Der Mini-Roboter folgt einer zuvor festgelegten und einprogrammierten Route, lässt sich aber beispielswiese auch um eine Funkfernsteuerung oder einen Greifarm erweitern.

Roboterspinne (Fortgeschrittene)

Die nächste Idee ist erneut ein Roboter – bei diesem Arduino-Nano-Projekt sind die Raupen jedoch durch servobetriebene Spinnenbeine ersetzt, die eine schnelle und interessant anzuschauende Fortbewegung ermöglichen. Steuern Sie die Roboterspinne mit Ihrem Smartphone – bringen Sie zum Bau jedoch einige Zeit, Erfahrung und vor allem jede Menge Lego-Steine mit.

Pflanzen-Bewässerungssystem für Zimmerpflanzen (Fortgeschrittene)

Arduino Projekte für Zuhause können auch Ihren Alltag erleichtern. Wäre es nicht ganz schön praktisch, wenn Sie sich nicht mehr um das Gießen Ihrer Lieblingspflanzen kümmern müssen? Abhilfe schafft auch hier ein Arduino Nano Projekt. Mit einem Temperatursensor wird ermittelt, wie viel Wasser die Pflanzen benötigen. Eine ebenfalls angeschlossene Wasserpumpe sorgt dann im Bedarfsfall für die ausreichende Bewässerung. Das automatisierte Pflanzen-Bewässerungssystem eignet sich für bereits etwas fortgeschrittenere Arduino-Bastler, erfordert dann aber nicht allzu viel Aufwand.

Wetterstation (Fortgeschrittene)

Ein tolles Beispiel für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Arduino ist dieses Projekt für zu Hause: Durch ein paar angeschlossene Sensoren und einen Bildschirm wird der Mikrocontroller zur Wetterstation, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit misst sowie die Uhrzeit ausgibt. Das Arduino-Projekt lässt sich auch so erweitern, dass man zusätzliche Daten zu Luftdruck, Windverhältnissen, UV-Index und Regen sammeln kann. Für das Projekt sind mehrere Arduinos und einige weitere elektronische Bauteile erforderlich.