IPv6: Alles zum neuen Internetstandard

Mit der Einführung von IPv6 ändern sich grundsätzliche Abläufe der Netzwerkkommunikation. Die Ausweitung des Adressraums von 32 auf 128 Bit wirkt nicht nur der zunehmenden Verknappung von IP-Adressen entgegen; der neue Standard ermöglicht zudem, alle Endgeräte in einem Netzwerk eindeutig zu adressieren. Anders als IPv4 setzt die Version 6 somit den Grundgedanken von IP, das Ende-zu-Ende-Prinzip, konsequent um. Wir erklären Ihnen wie.

Lassen Sie sich von den Vorteilen überzeugen. Probieren Sie Ihren Virtual Server ganz in Ruhe 30 Tage lang aus!

Was ist IPv6?

IPv6 steht für „Internet-Protokoll Version 6“ und stellt ein von der Internet Engineering Task Force (IETF) standardisiertes Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen in Rechnernetzen dar. Zusammen mit rund 500 weiteren Netzwerkprotokollen der Familie TCP/IP bildet IPv6 als direkter Nachfolger von IPv4 die Grundlage für die Kommunikation im Internet. Zentrale Funktionen von IPv6 sind die Adressierung von Netzwerkelementen über sogenannte IPv6-Adressen sowie die Paketweiterleitung zwischen Teilnetzen, auch Routing genannt. Dazu setzt IPv6 an der Vermittlungsschicht (Layer 3) des OSI-Schichtenmodells an.

Die Vergabe von IP-Adressen erfolgt über sogenannte RIRs (Regional Internet Registries), die von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) jeweils eigene IP-Adressbereiche zugeteilt bekommen. Die zuständige RIR für Europa, den Nahen Osten und Zentralasien ist das RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre).

IPv6 vs. IPv4

Schon ein erster Blick verrät: Das neue Adressformat der sechsten IP-Version unterscheidet sich deutlich von dem des Vorgängers IPv4.

- IPv4-Adresse: 203.0.120.195

- IPv6-Adresse: 2001:0620:0000:0000:0211:24FF:FE80:C12C

Während beim Internet Protocol der Version 4 32-Bit-Adressen zum Einsatz kommen, die in der Regel in dezimaler Darstellung vorliegen, setzt der Nachfolger IPv6 auf 128-Bit-Adressen, die aus Gründen der Lesbarkeit hexadezimal dargestellt werden. Der direkte Vergleich verdeutlicht das zentrale Anliegen, das mit der Einführung des neuen IP-Standards verfolgt wird: Mit 128 Bit lassen sich deutlich mehr einzigartige IP-Adressen generieren als mit 32 Bit.

- Adressbereich von IPv4: 32 Bit = 232 Adressen ≈ 4,3 Milliarden Adressen

- Adressbereich von IPv6: 128 Bit = 2128 Adressen ≈ 340 Sextillionen Adressen

Deutlich wird dieser Größenunterschied durch einen Vergleich: Während der Adressbereich von IPv4 mit rund 4,3 Milliarden IPs nicht einmal annähernd ausreicht, jeden Menschen auf der Welt mit einer einzigartigen Adresse zu versorgen, lassen sich mit einem 128-Bit-System theoretisch jedem Sandkorn auf der Erde gleich mehrere IP-Adressen zuweisen. Die Einführung von IPv6 kann somit als Investition in die Zukunft betrachtet werden. Denn Trends wie das Internet der Dinge („Internet of Things“, IoT) legen nahe, dass die Zahl der Geräte, die eindeutig identifizierbar mit dem Internet verbunden werden müssen, in den nächsten Jahren drastisch zunimmt.

Aufbau einer IPv6-Adresse

Die 128 Bit einer IPv6-Adresse sind in acht Blöcke à 16 Bit aufgeteilt. In hexadezimaler Schreibweise lässt sich ein 16-Bit-Block mit vier Ziffern bzw. Buchstaben notieren. Als Trennelement fungiert der Doppelpunkt:

- 2001:0620:0000:0000:0211:24FF:FE80:C12C

Um die IPv6-Adresse handlicher zu gestalten, hat sich eine Kurzschreibweise etabliert, bei der führende Nullen innerhalb eines Hexadezimalblocks weggelassen werden können. Besteht ein Hexadezimalblock ausschließlich aus Nullen, muss die letzte Null erhalten bleiben:

- 2001:0620:0000:0000:0211:24FF:FE80:C12C

- 2001:620:0:0:211:24FF:FE80:C12C

Einmal pro IPv6-Adresse ist es zudem möglich, aufeinanderfolgende Null-Blöcke an beliebiger Stelle zu streichen:

- 2001:620:0:0:211:24FF:FE80:C12C

- 2001:620::211:24FF:FE80:C12C

Die aufeinanderfolgenden Doppelpunkte (im Beispiel oben nach dem zweiten Block) zeigen die Auslassung an.

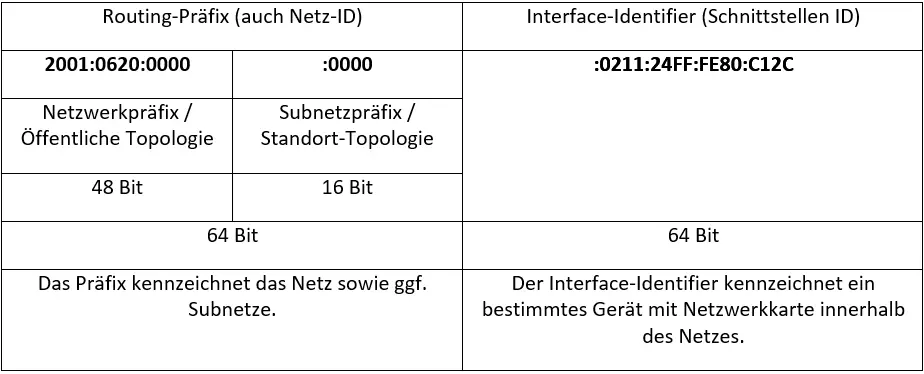

Praktisch stehen Internetnutzern weitaus weniger Adressen zur Verfügung, als das 128-Bit-Format vermuten lässt. Grund dafür ist das Gestaltungsprinzip von IPv6: Anders als der Vorgänger soll der neue Standard eine echte Ende-zu-Ende-Verbindung ermöglichen und die Übersetzung von privaten in öffentliche IP-Adressen auf Basis von NAT (Network Address Translation) überflüssig machen. Grundsätzlich ließe sich auch mit IPv4 einen Ende-zu-Ende-Verbindung realisieren; da der IPv4-Adressraum jedoch zu klein ist, um jedes Gerät mit einer einzigartigen Adresse zu versorgen, wurde ein System mit getrennten Adressbereichen und der vermittelnden Komponente NAT entwickelt. Mit dem neuen Standard lässt sich nun jedes Endgerät, das an ein LAN angeschlossen ist, über eine eigene IP logisch adressieren. IPv6-Adressen beinhalten daher neben dem Abschnitt zur Netzwerkadressierung (auch Netzadresse oder Routing-Präfix genannt) einen eindeutigen Interface-Identifier, der sich aus der MAC-Adresse der Netzwerkkarte des Endgeräts ergibt oder manuell erzeugt wird. Sowohl das Routing-Präfix als auch der Interface-Identifier umfassen jeweils 64 Bit einer IPv6-Adresse.

Aufbau: Routing-Präfix

Das Routing-Präfix einer IPv6-Adresse ist in der Regel in ein Netzwerkpräfix und ein Subnetzpräfix gegliedert. Dargestellt wird dies in der sogenannten CIDR-Notation (Classless Inter-Domain Routing). Dazu wird die Präfixlänge, sprich die Länge des Präfixes in Bits, mit einem Slash (/) an die Netzwerkadresse angehängt. Die Notation 2001:0820:9511::/48 beschreibt beispielsweise ein Subnetzwerk mit den Adressen 2001:0820:9511:0000:0000:0000:0000:0000 bis 2001:0820:9511:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF. In der Regel bekommen Internetprovider (ISP) von der RIR /32-Netze zugeteilt, die diese wiederum in Subnetze gliedern. An Endkunden werden entweder /48-Netze oder /56-Netze vergeben. Folgende Tabelle zeigt den typischen Aufbau einer Global-Unicast-Adresse nach IPv6, bestehend aus Netzwerkpräfix, Subnetzpräfix und Interface-Identifier:

Aufbau: Interface-Identifier

Der Interface-Identifier dient der eindeutigen Kennzeichnung eines bestimmten mit dem Netzwerk verbundenen Geräts und wird entweder manuell vergeben oder auf Grundlage der MAC-Adresse der Netzwerkkarte des Geräts erzeugt. Letzteres stellt den Standardfall dar und beruht auf der Umrechnung des standardisierten MAC-Adressformats in das modifizierte EUI-64-Format. Dies erfolgt in drei Schritten:

- Im ersten Schritt wird die 48 Bit lange MAC-Adresse in zwei 24 Bit lange Teile zerlegt. Diese bilden den Anfang und das Ende des 64 Bit umfassenden Interface-Identifiers.

MAC-Adresse: 00-11-24-80-C1-2C

Zerlegte MAC-Adresse: 0011:24__:__80:C12C

- Im zweiten Schritt werden die restlichen 16 Bit im Mittelteil standardmäßig mit der Bitfolge 1111 1111 1111 1110 belegt, die dem Hexadezimalcode FFFE entspricht:

Ergänzte MAC-Adresse: 0011:24FF:FE80:C12C

Die MAC-Adresse befindet sich nun im modifizierten EUI-64-Format.

- Im dritten Schritt wird das siebte Bit, auch Universal/Local Bit genannt, invertiert. Dieses gibt an, ob eine Adresse global eindeutig ist oder nur lokal zum Einsatz kommt.

Bitfolge vor der Invertierung: 0000 0000

Bitfolge nach der Invertierung: 0000 0010

Interface-Identifier vor der Invertierung: 0011:24FF:FE80:C12C

Interface-Identifier nach der Invertierung: 0211:24FF:FE80:C12C

Privacy-Extensions

Eine IPv6-Adresse, die auf dem modifizierten EUI-64-Format beruht, lässt Rückschlüsse auf die zugrundeliegende MAC-Adresse zu. Da dies bei Nutzern Bedenken bezüglich des Datenschutzes hervorrufen könnte, wurde mit Privacy-Extensions ein Verfahren entwickelt, das es auch mit IPv6 ermöglicht, den Interface-Identifier zu anonymisieren. Dazu wird die Kopplung von MAC-Adresse und Interface-Identifier aufgehoben. Stattdessen generiert Privacy-Extensions temporäre Interface-Identifier für ausgehende Verbindungen mehr oder weniger zufällig. Somit werden Rückschlüsse auf den Host und das Erstellen von Bewegungsprofilen auf IP-Basis erschwert.

IPv6-Adresstypen

Wie bei IPv4 finden sich auch bei IPv6 verschiedene Adressbereiche mit speziellen Aufgaben und Eigenschaften. Diese wurden in RFC 4291 und RFC 5156 spezifiziert und lassen sich bereits durch die ersten Bits einer IPv6-Adresse, das sogenannte Formatpräfix, identifizieren. Zu den zentralen Adresstypen zählen Unicast-Adressen, Multicast-Adressen und Anycast-Adressen.

Unicast-Adressen

Unicast-Adressen dienen der Kommunikation eines Netzwerkelements mit genau einem anderen und lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Link-Local-Adressen und Global-Unicast-Adressen.

- Link-Local-Adressen: Adressen dieser Kategorie sind nur innerhalb lokaler Netzwerke gültig und beginnen mit dem Formatpräfix FE80::/10. Link-Local-Adressen werden zur Adressierung von Elementen innerhalb eines lokalen Netzwerks verwendet und dienen zum Beispiel der Autokonfiguration. In der Regel reicht der Geltungsbereich einer Link-Local-Adresse bis zum nächsten Router, sodass jedes an das Netzwerk angebundene Gerät in der Lage ist, mit diesem zu kommunizieren, um sich eine globale IPv6-Adresse zu generieren. Dieser Prozess wird Neighbor Discovery genannt.

- Global-Unicast-Adresse: Bei Global-Unicast-Adressen handelt es sich um weltweit einmalige Adressen, die ein Netzwerkgerät benötigt, um eine Verbindung ins Internet aufzubauen. Als Formatpräfix kommt in der Regel 2000::/3 zum Einsatz, was alle Adressen umfasst, die mit 2000 bis 3FFF beginnen. Die Global-Unicast-Adresse ist routbar und lässt sich verwenden, um einen Host im lokalen Netzwerk über das Internet direkt zu adressieren. Global-Unicast-Adressen, die von Internetprovidern an Endkunden weiterverteilt werden, beginnen mit dem Hexadezimalblock 2001.

Multicast-Adressen

Während Unicast-Adressen der Eins-zu-eins-Kommunikation dienen, lässt sich durch Multicast-Adressen eine Eins-zu-viele-Kommunikation realisieren. Man spricht daher auch von Verteiler-Adressen. Pakete, die an eine Multicast-Adresse gesendet werden, erreichen alle Netzwerkgeräte, die Teil der Multicast-Gruppe sind. Dabei kann ein Gerät parallel mehreren Multicast-Gruppen angehören. Wird für ein Netzwerkgerät eine IPv6-Unicast-Adresse erstellt, wird dieses automatisch Mitglied bestimmter Multicast-Gruppen, die für die Erkennung, Erreichbarkeit und Präfixermittlung benötigt werden. Klassische Multicast-Gruppen sind beispielsweise „Alle Router“ oder „Alle Hosts“. Als Formatpräfix für Multicast-Adressen kommt in der Regel FF00::/8 zum Einsatz.

Anycast-Adressen

Auch mit Anycast-Adressen lassen sich Gruppen von Empfängergeräten adressieren. Anders als bei Multicast-Adressen werden Datenpakete jedoch nicht an alle Mitglieder der Anycast-Gruppe versendet, sondern nur an das Gerät, das dem Sender am nächsten ist. Anycast-Adressen kommen daher im Rahmen der Lastenverteilung und Ausfallsicherheit zum Einsatz.

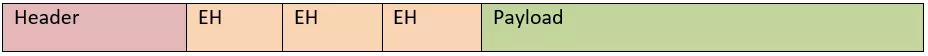

Das Paketformat von IPv6

Gegenüber IPv4 zeichnet sich das Internet-Protokoll v6 durch ein deutlich vereinfachtes Paketformat aus. Um die Verarbeitung von IPv6-Pakten zu erleichtern, wurde für den Header eine Standardlänge von 40 Bytes (320 Bits) festgelegt. Optionale Informationen, die nur für spezielle Fällen nötig sind, werden in sogenannte Extension-Headers (EH) (Paketkopf-Erweiterungen) ausgelagert, die zwischen dem Kopfdatenbereich und der eigentlichen Nutzlast (Payload) eingebettet werden. So lassen sich Optionen einfügen, ohne dass der Header verändert werden muss.

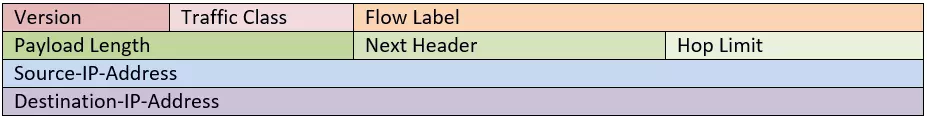

Der IPv6-Paketkopf umfasst somit nur noch acht Kopffelder – bei IPv4 kamen noch dreizehn Felder zum Einsatz. Der Aufbau eines IPv6-Headers lässt sich schematisch folgendermaßen darstellen:

Jedes Feld im IPv6-Header enthält bestimmte Informationen, die für die Paketvermittlung über IP-Netze benötigt werden:

| Feld | Erklärung |

| Version | Beinhaltet die Version des IP-Protokolls, nach der das IP-Paket erstellt wurde (4 Bit) |

| Traffic Class | Dient der Prioritätsvergabe (8 Bit) |

| Flow Label | Pakete, die mit demselben Flow Label gekennzeichnet wurden, werden gleich behandelt (20 Bit) |

| Payload Length | Gibt die Länge des Paketinhaltes inklusive Erweiterung, aber ohne Kopfdaten an (16 Bit) |

| Next Header | Gibt das Protokoll des übergeordneten Transport-Layers an (8 Bit) |

| Hop Limit | Gibt die maximale Anzahl an Zwischenschritten (Routern) an, die ein Paket passieren darf, bis es verfällt (8 Bit) |

| Source-IP-Address | Beinhaltet die Absender-Adresse (128 Bit) |

| Destination-IP-Address | Beinhaltet die Adresse des Empfängers (128 Bit) |

Durch die Einführung von Extension-Headers lassen sich optionale Informationen in IPv6-Pakete deutlich effektiver implementieren als bei IPv4. Da Router auf dem Zustellungspfad eines Pakets IPv6-Extension-Headers weder prüfen noch verarbeiten, werden diese in der Regel erst am Ziel ausgelesen. Somit ergibt sich bei IPv6 eine deutliche Verbesserung der Router-Performance im Vergleich zum Standard IPv4, der es erforderte, dass optionale Informationen von allen Routern auf dem Zustellungspfad untersucht werden. Zu den Informationen, die IPv6-Kopferweiterungen beinhalten können, zählen Knoten-zu-Knoten-Optionen, Zieloptionen, Routing-Optionen sowie Optionen zu Fragmentierung, Authentifikation und Verschlüsselung.

Funktionalitäten des Internet-Protokolls Version 6

Ein Großteil der Internetnutzer bringt IPv6 vor allem mit der Erweiterung des Adressraums in Verbindung. Der neue Standard bietet darüber hinaus jedoch zahlreiche Funktionen, mit denen sich zentrale Einschränkungen von IPv4 überwinden lassen. Dazu gehört vor allem die konsequente Umsetzung des Ende-zu-Ende-Prinzips, die den Umweg über NAT überflüssig macht und somit eine Implementierung von Sicherheitsprotokollen wie IPsec deutlich vereinfacht.

Darüber hinaus ermöglicht IPv6 die automatische Adresskonfiguration via Neighbor Discovery sowie die Vergabe mehrerer eindeutiger IPv6-Adressen pro Host mit unterschiedlichen Geltungsbereichen, um verschiedene Netzwerk-Topologien abzubilden. Neben der optimierten Adresszuordnung sorgen die Vereinfachung des Paketkopfes und die Auslagerung von optionalen Informationen für die Paketvermittlung in Header-Extensions für ein schnelleres Routing.

Mit QoS (Quality of Service) verfügt IPv6 über einen integrierten Mechanismus zur Sicherung der Dienstgüte, der für eine Priorisierung dringlicher Pakete sorgt und das Datenpaket-Handling effizienter gestaltet. Dazu wurden die Felder „Traffic Class“ und „Flow Label“ direkt auf die QoS-Methodik zugeschnitten.

Kritisch zu betrachten ist hingegen die Vergabe statischer IP-Adressen an lokale Netzwerkgeräte sowie die Praxis, eindeutige Interface-Identifier auf Basis von MAC-Adressen zu erzeugen. Mit Privacy-Extensions wurde zwar eine Alternative zum modifizierten EUI-64-Adressformat geschaffen; da jedoch auch das Präfix einer IPv6-Adresse grundsätzlich ausreicht, um Bewegungsprofile eines Nutzers erstellen, wäre zusätzlich zu Privacy-Extensions ein vom ISP dynamisch zugewiesenes Präfix zur Wahrung der Anonymität im Internet wünschenswert.