Kanban

Agile Entwicklung – viele denken hierbei direkt an das sehr populäre Scrum, doch diese Methode ist nicht die einzige Art, wie Sie in Ihrem Unternehmen agiles Projektmanagement anwenden können. Kanban ist eine andere Methode, die schon auf vielen Gebieten gewinnbringend angewendet wurde. Ist Kanban auch für Ihr Unternehmen oder Projekt sinnvoll? Wir erklären Ihnen, wie die Methode funktioniert.

Ursprünglich stammt Kanban aus Japan. Toyota hatte das System bereits 1947 für sich entwickelt. Hieraus erklärt sich auch der Name: eine Zusammensetzung der beiden japanischen Silben kan und ban, was in etwa „Signalkarte“ bedeutet. Damals optimierte man mithilfe von Kanban den Materialfluss. Toyota wollte Engpässe und gleichzeitig einen zu hohen Vorrat von Produktionsmaterialien vermeiden. Das Ergebnis dieser Bemühungen bezeichnet man heute auch als Pull-Methode, da Nachschub erst dann angefordert wird, wenn sich der Vorrat dem Ende zuneigt.

Davon ausgehend etablierte sich die Methode auch in der Software-Entwicklung. Sowohl bei Microsoft als auch bei Corbis (ein weiteres Unternehmen von Bill Gates) hat man in den 2000er-Jahren die aus der Autoindustrie stammende Idee der schlanken Entwicklung umgedeutet und für sich adaptiert. Statt um Produktionsmaterialien ging es jetzt darum, Aufgaben nach der Pull-Methode anzugehen: Erst wenn ein Team Aufgaben abgearbeitet hat, werden weitere aus dem Backlog gezogen. Auf diese Weise lässt sich auch in vielen anderen Einsatzgebieten der Workflow verbessern.

Der Begriff Kanban entstammt der japanischen Sprache und bedeutet übersetzt „Signalkarte“. Ursprünglich wurde Kanban in der Produktion von Toyota eingesetzt und hat von dort die agile Entwicklung in der IT und in anderen Aufgabenbereichen beeinflusst. Ziel ist es, einen stetigen und geordneten Workflow zu etablieren. Es ist zudem möglich, Kanban mit anderen agilen Methoden wie Scrum zu kombinieren.

Was ist Kanban?

Wer Kanban in seinem Team einsetzt, möchte den Workflow verbessern und damit gleichzeitig die Produktivität und die Qualität des Endprodukts steigern. Kanban zählt zu den agilen Methoden und macht als solche die Arbeitsabläufe sehr viel flexibler. Aufgaben werden in kleine Schritte geteilt und nacheinander abgearbeitet. Dazu kennt man in Kanban auch den passenden Slogan: „Stop starting – start finishing!“ Statt also jede Menge Aufgaben anzufangen und in Form von Multitasking mehr oder weniger parallel zu bearbeiten, soll lieber jeder einzelne Schritt zuerst beendet werden, bevor man sich einem neuen widmet.

Die Umstellung auf das neue System funktioniert dabei sehr leicht. Im Gegensatz zu anderen Methoden lässt sich Kanban einfach in bestehende Abläufe integrieren. Das macht es auch so offen: Es ist ohne weiteres möglich, neben Kanban auch andere Methoden wie Scrum einzusetzen.

Zur Anzeige dieses Videos sind Cookies von Drittanbietern erforderlich. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie hier aufrufen und ändern.

Zur Anzeige dieses Videos sind Cookies von Drittanbietern erforderlich. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie hier aufrufen und ändern. Wie funktioniert Kanban?

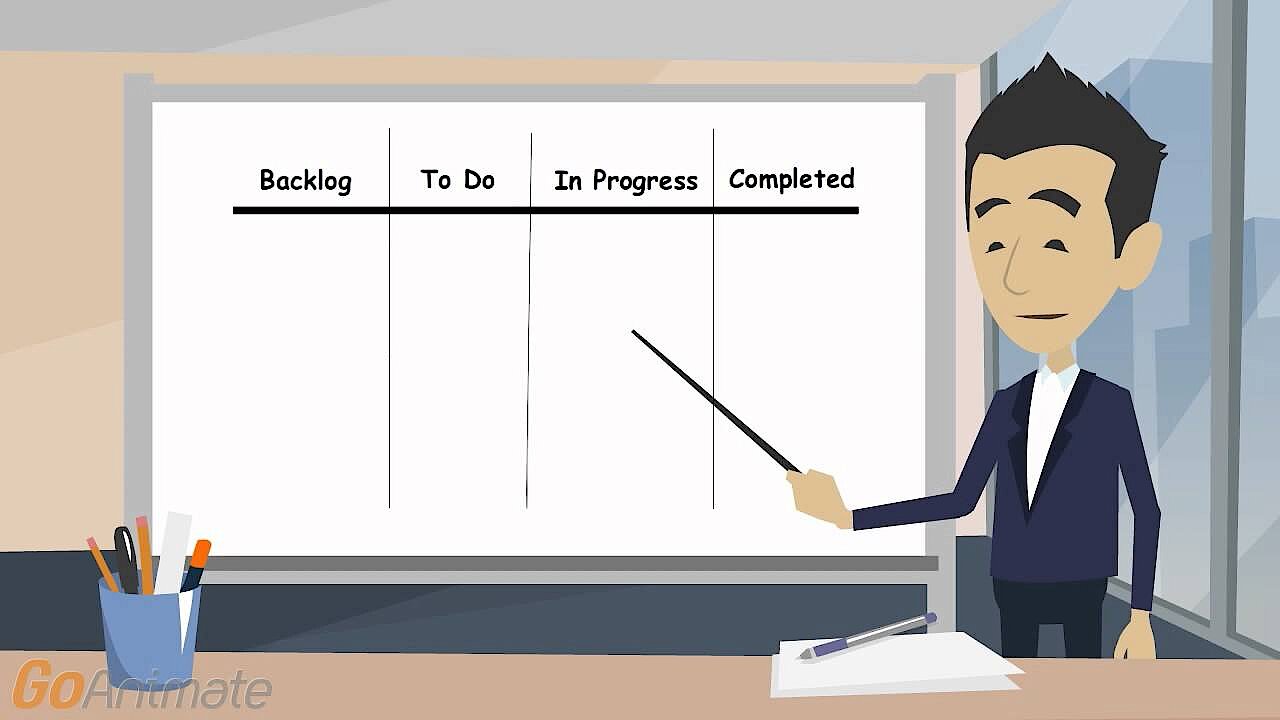

Zentrum der Methode ist das Kanban-Board und damit die Visualisierung der Arbeitsschritte. Auf einem für alle Teammitglieder offen einsehbaren Board sind alle Aufgaben dargestellt. Diese Tafel kann beispielsweise ein Whiteboard oder eine Pinnwand sein. Denkbar ist auch eine digitale Version des Kanban-Boards innerhalb einer Projektmanagement-App. Einzelne Aufgaben werden als farbige Karten (z. B. in Form von Post-its oder Karteikarten) an dem Brett angebracht. Wichtig bei der Gestaltung der Tafel und der Karten ist nur, dass sie übersichtlich sein müssen.

Das Board selbst teilt man in mehrere Spalten auf – mindestens drei. Ganz links befindet sich der Backlog. Hier sammelt man alle noch anstehenden Aufgaben. Anschließend folgt eine Spalte, in der sich alle derzeit bearbeiteten Aufgaben befinden. Oftmals wird diese Spalte daher als „Work in Progress“ (WiP) oder auch einfach „In Arbeit“ gekennzeichnet. Sie kann sich auch in mehrere Spalten aufteilen, wenn eine Aufgabe mehrere Schritte durchläuft, bis sie endgültig abgeschlossen ist. Man kann etwa eine Spalte für Reviews und Testing einbauen. Die Aufträge wandern von links nach rechts, bis sie in der finalen Spalte mit allen abgearbeiteten Karten ankommen.

Im Arbeitsalltag stellt man allerdings fest, dass es Aufgaben gibt, die wichtiger sind als andere. Um eine solche Priorisierung auch auf dem Kanban-Board deutlich zu machen, lassen sich sogenannte Swimmlanes einfügen. Dabei handelt es sich um horizontale Linien, die den Work-in-Progress-Bereich unterteilen. Beispielsweise kann das Team in einem oberen Bereich (einer Fastlane) alle Aufträge einfügen, die schneller als andere bearbeitet werden müssen, und weniger zeitintensive Aufträge weiter unten eintragen. So kann sich jedes Teammitglied schnell einen Überblick über die derzeitigen Prioritäten verschaffen.

Durch diese Darstellung erhöht man die Transparenz der Arbeit auf ganz einfache Weise. Mit Kanban entscheidet man sich aber nicht nur für eine hilfreiche Visualisierung des Workflows, sondern wählt auch eine Methode, die die Aufträge begrenzt: Bevor man beginnt, Kanban in der Produktion einzusetzen, legt man fest, wie viele Aufträge gleichzeitig bearbeitet werden dürfen. Während es keine Einschränkung für die beiden äußeren Spalten gibt, hat jede mittlere Spalte einen eigenen Höchstwert. So darf ein Team pro Schritt nur zwei Karten gleichzeitig bearbeiten, denn Multitasking führt – laut Verfechtern von Kanban – eher zu Verzögerungen im Ablauf.

Statt wie oft üblich Aufgaben von einem Schritt zum nächsten zu schieben, verfolgt man bei Kanban die Pull-Methode. Die Aufgabe wird also „gezogen“. Erst wenn das Team wieder Kapazitäten in der Spalte frei hat, nehmen sich die Mitarbeiter eine neue Aufgabe aus der Spalte links von ihrer eigenen. Dies bedeutet auch, dass Spalten oftmals zusätzlich zweigeteilt sind: auf der einen Seite Aufgaben, die gerade bearbeitet werden, und auf der anderen solche Aufgaben, die an die nächste Station wandern können.

Die Begrenzung sorgt zudem dafür, dass Kapazitäten effizienter verteilt werden können. Besonders wenn eine Aufgabe mehrere Schritte durchläuft, bevor sie fertiggestellt ist, kann es ansonsten zu Staus kommen. Sollte die erste Station schnell arbeiten, es aber im zweiten Schritt zu einem Problem kommen, dürfen die Mitarbeiter der ersten Station laut Kanban nicht weiterarbeiten. Stattdessen nutzen sie die frei gewordenen Kapazitäten, um der zweiten Station bei der Lösung des Problems zu helfen.

Neben dem Limit für gleichzeitige Aufträge können auch weitere Regeln klar und deutlich am Kanban-Board dargestellt werden. Dazu gehört etwa, ab wann man einen Auftrag als erledigt und damit bereit für die Übergabe an die nächste Station kennzeichnen darf. Es muss zudem klar sein, dass diese Regeln veränderlich sind. Zu agilen Prozessen gehört es schließlich auch, diese regelmäßig zu hinterfragen und anzupassen.

Um den Arbeitsablauf langfristig zu verbessern, ist es wichtig, Feedback auszutauschen. Hierfür sieht Kanban regelmäßige Meetings (sogenannte Kadenzen) vor, gibt aber keine direkten Vorgaben, wann oder wie oft diese auftreten sollen. Stattdessen gibt der Kanban-Pionier David J. Anderson einige Vorschläge: ein tägliches Kanban-Meeting (ähnlich dem Daily Scrum), verschiedene themenspezifische Reviews und andere Meetings.

Der Austausch unter den Kollegen passt zum generellen Verständnis von Kanban: Es geht immer darum, den Workflow und das Produkt zu verbessern. Ausgehend vom Ist-Zustand soll das Team nach und nach neue Verbesserungen einbauen, statt einen großen Umschwung zu organisieren. Vielfach wird diese Herangehensweise mit der japanischen Philosophie Kaizen verglichen. Die Theorie, die sich inzwischen vor allem in der Unternehmensführung wiederfindet, propagiert die fortwährende Verbesserung (Kaizen = jap. für „Wandel zum Besseren“). Ein Endziel hingegen gibt es nicht. Laut Kaizen kann man immer weitere Veränderungen vornehmen.

Insgesamt lassen sich sechs verschiedene Praktiken von Kanban ausmachen:

- Visualisierung: Das Kanban-Board ist eine Visualisierung der Arbeitsabläufe. Die Gestaltung selbst bleibt aber relativ offen. Wichtig ist nur, dass Stationen klar sind und für jede Spalte das entsprechende Limit angezeigt wird.

- Limitierung: Jede Spalte darf nur eine maximale Anzahl an Aufträgen enthalten. Erst wenn eine Auftragskarte weiter nach rechts wandert, darf sich das Team eine neue Karte von links nehmen. Dies führt zwangsläufig zu einem effizienteren Workflow.

- Management: Während des Arbeitsprozesses kann es zu Blockaden und Engpässen kommen. In solchen Situationen ist es notwendig, den Fokus des Teams darauf zu legen, diese Störungen aus dem Weg zu schaffen. Außerdem kann die Beobachtung des Workflows dafür sorgen, Kapazitäten langfristig korrekt zu verteilen.

- Regulierung: Explizite Prozessregeln sind dafür gedacht, die Arbeitsabläufe transparenter und klarer zu gestalten. Zu solchen Regeln gehört z. B. die Festlegung der Limits, aber auch eine Definition, ab wann eine Aufgabe als erledigt gilt. Prozessregeln müssen ebenfalls ein sichtbarer und veränderbarer Teil des Kanban-Boards sein.

- Feedback: Rückmeldungen sind ein notwendiger Teil von Arbeitsabläufen, denn nur so lassen sich diese verbessern. Dafür sind regelmäßige Meetings vorgesehen, sogenannte Kadenzen. Anders als Scrum gibt Kanban aber kein starres Gerüst für solche Treffen.

- Kaizen: Prozesse im Team sollen mit Kanban kontinuierlich verbessert werden. Die Theorie geht somit davon aus, dass man kein Optimum erreichen kann, sondern dauerhaft an Verbesserungen arbeitet.

Praktische Einsatzgebiete von Kanban

Kanban lässt sich ganz einfach in jede Teamstruktur einbauen – und einige Unternehmen arbeiten vermutlich sogar schon mit einer (abgespeckten) Version von Kanban, ohne dies zu wissen. Die Pull-Methode ist schließlich eine sehr einleuchtende Technik, doch auch die Visualisierung an einem Kanban-Board, die Transparenz der Vorgänge und die klare Limitierung des Multitaskings sind überaus sinnvoll.

Kanban ist nicht nur wegen seines erheblichen Nutzens für Teams so beliebt, sondern auch aufgrund der einfachen Implementierung der Methode. Die Einstiegsbarriere ist sehr niedrig; ein Team oder Unternehmen muss nur wenige initiale Veränderungen vornehmen, um Kanban umzusetzen: In erster Linie benötigt es ein Kanban-Board, das nach und nach angepasst werden kann, und die klare Entscheidung für die Pull-Methode. Alle Feinheiten kann und soll das Team nach und nach selbst bestimmen: Welche Prozessregeln legen wir fest? Welche Limits setzen wir an? In welcher Form realisieren wir unser Kanban-Board?

Außerdem ist Kanban generell ein sehr offenes System, das kaum Regeln vorlegt. Weder gibt es feste Zeitpläne noch spezifische Rollen, wie man es etwa von Scrum kennt. So lässt sich Kanban nahezu auf jede Situation anwenden. Das gilt für große wie kleine Teams; sogar Einzelpersonen können mit Kanban ihren persönlichen Workflow besser organisieren.

- Kleine Teams: Kleine Mitarbeitergruppen organisieren sich ohnehin oftmals nach agilen Vorstellungen. Um den Arbeitsprozessen mehr Struktur zu geben und so die Effektivität zu steigern, kann hier ganz unkompliziert Kanban integriert werden.

- Große Unternehmen: Für große und eingespielte Unternehmen ist es sehr viel schwieriger, neue Prozesse einzupflegen. Gerade hier eignet sich Kanban als Einstieg. Die leichte und offene Methode kann nach und nach integriert werden.

- Einzelpersonen: Egal ob man Existenzgründer oder Freelancer ist, auch Einzelpersonen hilft Kanban bei der Organisation der Aufgaben.

In welcher Größenordnung man Kanban in einem Unternehmen einsetzt, kann in sogenannten Flight Levels dargestellt werden. Dr. Klaus Leopold, ein weiterer Kanban-Pionier, verdeutlicht mit den drei verschiedenen Stufen, auf welchen Ebenen Kanban die Arbeitsabläufe unterstützen kann:

- Flight Level 1 – Operative Ebene: Auf dieser Flughöhe – der niedrigsten – befindet sich das Team von Spezialisten, das jeden Tag damit beschäftigt ist, das Produkt anzufertigen oder die Dienstleistung bereitzustellen. Oftmals erstellen diese Teams auch nur einen Teilaspekt eines Gesamtprodukts. Das heißt im Umkehrschluss: Aufgaben kommen bei ihnen nur als Pakete an und müssen dort in kleinere Teilaufgaben untergliedert werden, bevor man diese bearbeitet. Sollte allerdings nur ein einziges Team im Unternehmen nach Kanban arbeiten, kann es zu Problemen mit anderen Gruppen kommen, die eine andere, nichtagile Methode wie das Wasserfallmodell verfolgen.

- Flight Level 2 – Koordination: Auf der zweiten Ebene geht es deshalb um die Koordination der Teams untereinander. Mit Kanban stellt man hier sicher, dass alle Teams Aufgaben in der richtigen Reihenfolge bearbeiten und ständig mit Arbeit versorgt werden. So tritt bei einzelnen Teams weder Leerlauf noch Überforderung auf.

- Flight Level 3 – Strategisches Portfolio-Management: Die dritte Ebene erreicht man dann, wenn man nicht nur ein Projekt mit Kanban koordiniert, sondern das komplette Portfolio mit der agilen Methode organisiert. So kann das Management entscheiden, wann welche Projekte gestartet werden. Dies kann die Abläufe im kompletten Unternehmen verbessern.

Schließlich ist Kanban so offen, dass es sich ohne weiteres auch mit anderen Methoden verknüpfen lässt. Sehr beliebt ist eine Kombination von Kanban und Scrum. Scrum selbst ist ein eher restriktives System; das Framework gibt einem Team detaillierte Vorgaben. Da Kanban allerdings offen gehalten ist, lässt es sich leicht in den regelmäßigen Scrum-Prozess integrieren.

Unterschiede zwischen beiden Methoden gibt es dennoch: Während bei Scrum das Team im Vordergrund steht, legt Kanban den Fokus auf den Fertigungsprozess und das Ergebnis für den Kunden. In anderen Punkten ergänzen sich beide Systeme: Die hochfrequenten und fest installierten Meetings, die Scrum unter anderem ausmachen, werden in Kanban zwar nicht gefordert, passen aber sehr gut zum Feedback-Gedanken der Methode.

Vor- und Nachteile von Kanban

Vor allem die Vorteile von Kanban sind bei der Beschreibung der Methode bereits herausgestellt worden: einfache Integration, stetige Verbesserung der Arbeitsabläufe, erhöhte Transparenz. Doch es gibt auch Aspekte, die Teams abschrecken. Es ist z. B. zwingend notwendig, dass sich die Arbeit auch tatsächlich in Schritte aufteilen lässt. Wenn dies nicht der Fall ist, ergibt das komplette System keinen Sinn.

Ein weiterer Grund, warum die Methode nicht für jedes Team die richtige Wahl ist, ergibt sich aus einem Vorteil des Systems: Die Work-in-Progress-Limitierungen sorgen dafür, dass Probleme an einer Station schnell sichtbar werden und Kapazitäten verschoben werden können. Das ist allerdings nur möglich, wenn man Kapazitäten auch tatsächlich verschieben kann. Teammitglieder müssen in der Lage sein, an verschiedenen Stationen zu arbeiten. Ansonsten kommt es zu Sackgassen und Überforderung auf der einen und Leerläufen auf der anderen Seite – genau das Gegenteil von dem, was man mit Kanban erreichen möchte.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Offenes Prinzip | Bedarf übergreifender Kompetenzen |

| Mehr Transparenz | Fehlende Zeitplanung kann Probleme bei Deadlines erzeugen |

| Gleichmäßiger Workflow | Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen |

| Stetige Verbesserung | |

| Lässt sich in vielen Situationen anwenden | |

| Einfache Integration |