Vero – True Social: Das gehypte Netzwerk unter der Lupe

Die meisten Hypes folgen ganz eigenen Gesetzen – insbesondere, wenn sie im Internet entstehen. Das gilt auch für das soziale Netzwerk „Vero - True Social“: Erst führte die plötzliche Begeisterung für die Vero-App zu einem rasanten Nutzeranstieg von mageren 150.000 auf 3 Millionen, dann kamen die Kontroversen und die Serverausfälle, die in zahlreichen Blogs, Vlogs, Podcasts, Tweets und News thematisiert wurden. Aber selbst diese Art von Publicity hat dazu beigetragen, dass Vero nun ein bekannter Name im Social-Media-Bereich ist. Viele Firmen springen schon auf den Zug auf und erkennen reichlich Marketingpotenzial in der Plattform.

Doch was ist eigentlich „Vero – True Social“? Was unterscheidet dieses soziale Netzwerk von Größen wie Facebook und Instagram? Ist die Euphorie berechtigt oder wird Vero wahrscheinlich bald wieder in der Versenkung verschwinden? Wir erklären Ihnen, wie Vero True Social funktioniert und analysieren die App in unserem Review kritisch aus mehreren Perspektiven. Unabhängig davon, ob Sie mit Vero bereits auf den neuen Stern am Social-Media-Himmel setzen oder ob die App nur eine Eintagsfliege ist: Es lohnt sich durchaus, die Funktionen und Innovationen, mit denen Vero punktet, genauer zu beleuchten – aber ebenso interessant sind auch die mit Vero verbundenen Kontroversen.

Vero ist ein soziales Netzwerk, das Nutzer über die App „Vero – True Social“ erreichen. Die App gibt es für Android und iOS. Vero wurde im August 2015 in der Betaversion 1.0 veröffentlicht. Derzeit ist sie kostenlos erhältlich. Allerdings plant der Betreiber von Vero eigenen Angaben zufolge, die App kostenpflichtig zu machen. Der Unterschied von Vero zu anderen sozialen Netzwerken besteht in der Werbefreiheit.

Entstehung der App „Vero – True Social“

Vero ist ein soziales Netzwerk, das Nutzer über die App „Vero – True Social“ erreichen. Die App gibt es für Android und iOS – eine Web- oder Desktopanwendung ist derzeit nicht geplant. Vero wurde im August 2015 in der Betaversion 1.0 veröffentlicht (die immer noch die aktuelle Version ist). Derzeit (Stand: 08.03.2018) ist sie kostenlos erhältlich. Allerdings plant der Betreiber eigenen Angaben zufolge, die App auf Basis monatlicher Abonnements kostenpflichtig zu machen, um Vero zu finanzieren. Denn im Gegensatz zu Facebook und Instagram verzichtet Vero auf Werbung in der Timeline. Das ist der wesentliche Unterschied zu den anderen Social Media und praktisch Veros Alleinstellungsmerkmal – es bedeutet aber auch, dass das Unternehmen Vero Labs ohne Werbeeinnahmen auskommen muss.

Wie Vero-True Social selbst seine Mission sieht, zeigen die Gründer in diesem Werbevideo:

Hinter der Entwicklerfirma Vero Labs, Inc. steht der libanesische Gründer Ayman Hariri, milliardenschwerer Sohn des ehemaligen libanesischen Premierministers Rafiq al-Hariri. Die öffentliche Wahrnehmung und Beurteilung Veros ist daher eng mit dem Ruf der Hariri-Familie verknüpft. Und anders als bei vielen anderen modernen Startups mit inspirierenden Erfolgsgeschichten steht hinter Vero kein unbedingt sympathischer Gründer. Nicht wenige Stimmen meinen, der Hype um Vero sei mit den Hariri-Milliarden vorangetrieben und die App so künstlich gepusht worden.

Das zeichnet Vero aus

Vero wird mit dem Slogan „True Social“ beworben. Damit verweist man darauf, dass bei Vero keine Werbeanzeigen wie bei Facebook geschaltet werden und es dort keinen Algorithmus gibt, der den Feed des Nutzers durcheinanderwirft. Vero verspricht die chronologische Einheitlichkeit des Feeds, den z. B. auch Facebook vor seiner Neuausrichtung als Werbeplattform hatte. Der Nutzer soll nur Beiträge von Verfassern sehen, mit denen er tatsächlich über das Netzwerk verbunden ist: Eben „pures soziales Netzwerken“, bei dem das Neuste immer oben steht.

Natürlich muss Vero irgendwie finanziert werden – und Werbeanzeigen fallen als Einnahmequelle weg. Die Finanzierung wollte man ursprünglich über ein Nutzerabonnement regeln, wobei den ersten Millionen Nutzern ein kostenloses Konto versprochen wurde. Dieses Limit wurde aber aufgrund des Andrangs schnell aufgehoben, wodurch Vero aktuell (Stand: 08.03.2018) komplett kostenlos ist. Man darf davon ausgehen, dass darin auch eine Teilerklärung des Hypes liegt, nach dem Motto: „Lieber schnell einen kostenlosen Account für die App erstellen, bevor sie zu populär wird und ich zur Kasse gebeten werde.“

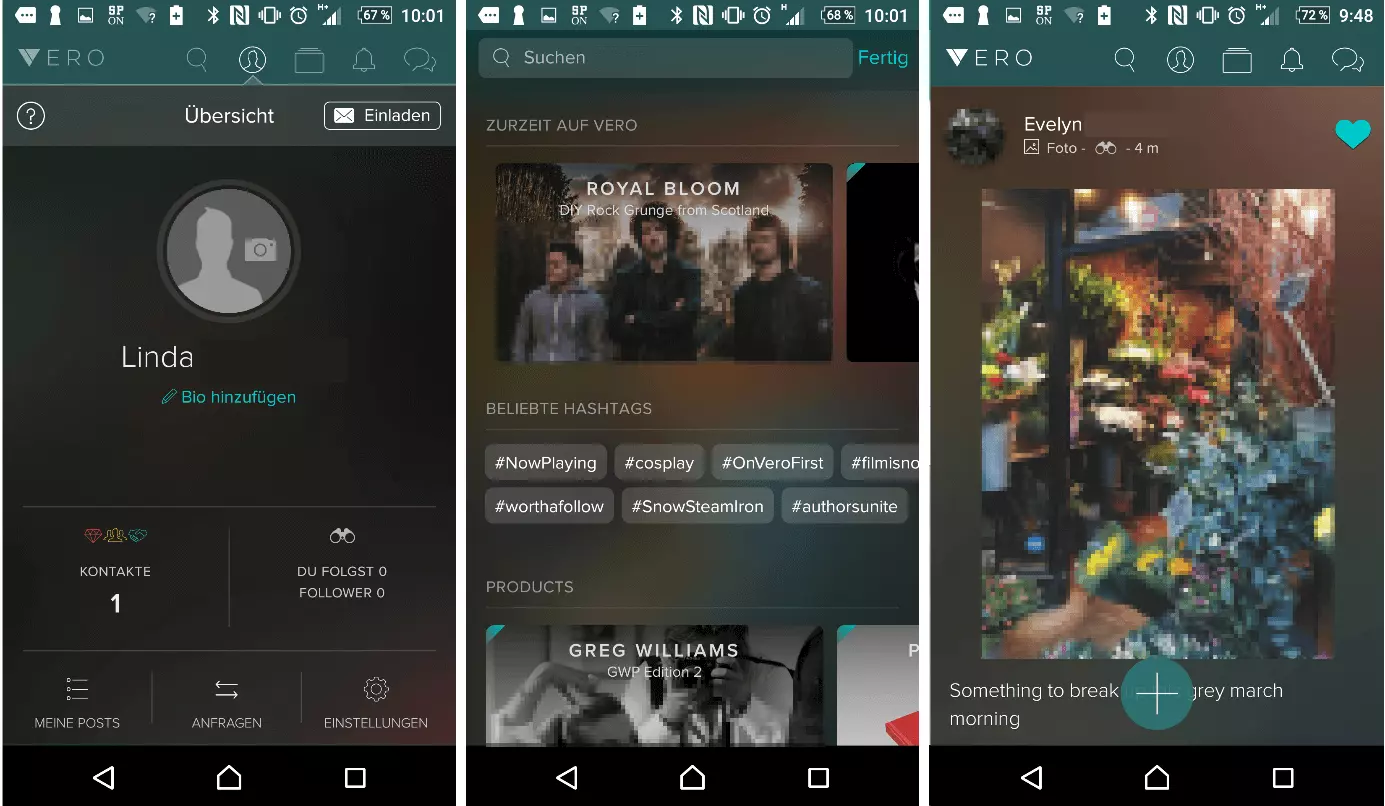

Positiv fällt bei Vero insbesondere das elegante Design auf, das in einer schicken Noir-Optik daherkommt. Damit grenzt sich Vero deutlich vom „Facebook-Blau“ ab und setzt auf eine dunklere Darstellung im Gegensatz zu Facebooks tendenziell grellweißem Design. In unserem Test erwies sich Vero als sehr angenehm für die Augen.

Auch das Interface punktet mit Leichtgängigkeit und Funktionalität. Die Funktionen sind übersichtlich geordnet und dürften den meisten Nutzern von anderen sozialen Netzwerken vertraut sein. Funktionstechnisch will Vero auch gar keine neuen Wege gehen. Stattdessen werden die bewährten Konzepte und Funktionen des sozialen Netzwerkens neu umgesetzt. Dabei gilt das Prinzip „Die Nutzer zuerst!“ – Nutzerfreundlichkeit hat hier Vorrang vor der Optimierung zugunsten von Werbetreibenden.

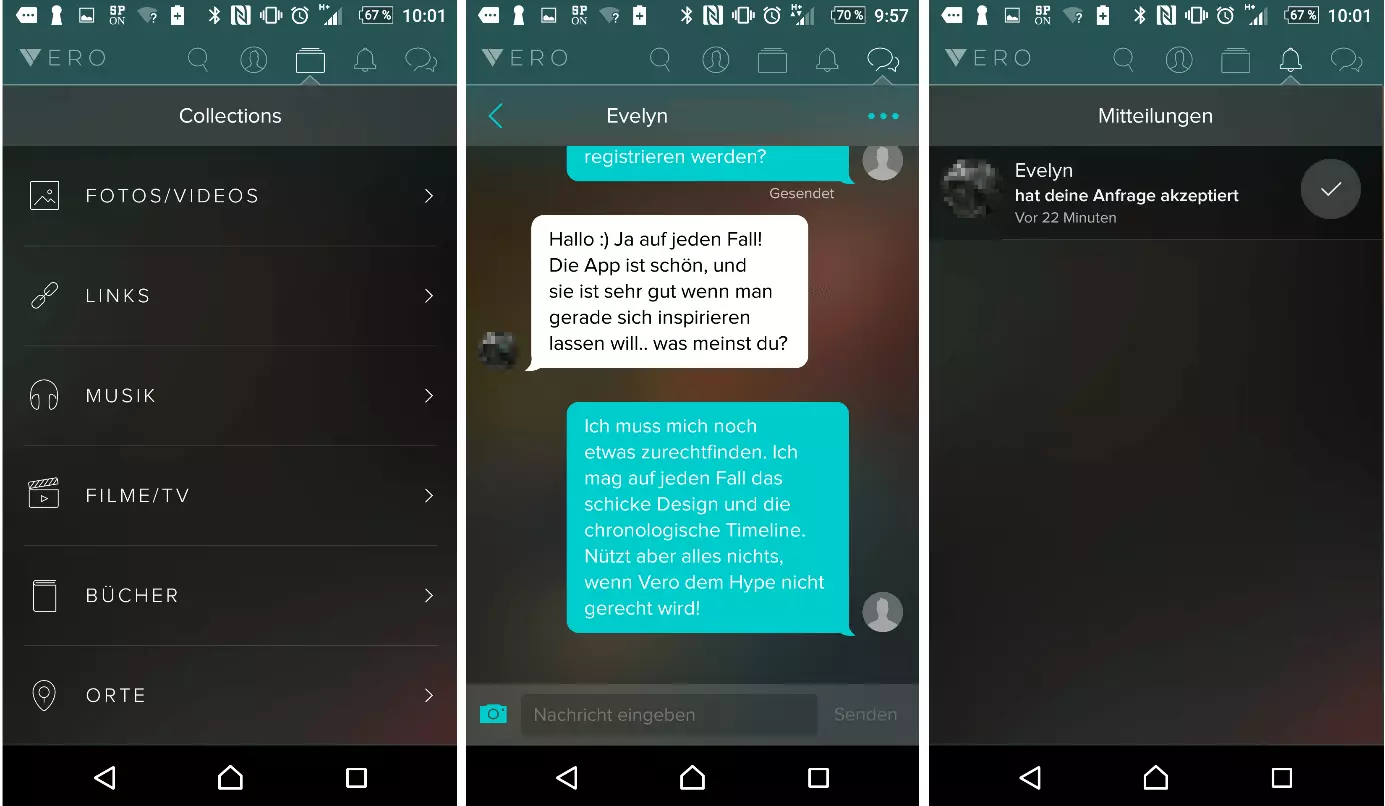

Interessant ist auch das Prinzip der Kategorisierung. Vero sammelt für den Nutzer alle Beiträge und kategorisiert diese in sogenannte „Collections“ danach, um welches Medium (z. B. ein Foto, Video, Lied, Bild oder Link) es sich handelt. Reine Textbeiträge sind normalerweise nicht möglich, sondern jede Veröffentlichung beinhaltet auch einen Link, einen Song, ein Video oder Vergleichbares. Dadurch bleibt der Feed bunt und medienlastig. Ausnahme sind lediglich Kommentare zu anderen Beiträgen, die auch reine Textnachrichten sein dürfen. Dieser multimediale Ansatz ist modern und vielversprechend.

Bei Vero haben Sie die Möglichkeit, Kontakte als „Bekannte“, „Freunde“ oder „Enge Freunde“ hinzuzufügen. Chatten können Sie nur mit Freunden, aber nicht mit bloßen Bekannten. Somit ist dieses Feature ein nützlicher Filter, auch wenn die Unterscheidung zwischen „Freunden“ und „engen Freunden“ durchaus Konfliktpotenzial bietet. Ein soziales Netzwerk sorgt mit so einem Feature für reichlich Zündstoff.

Bei Vero gibt es außerdem auch das Prinzip der „Follower“, wie man es von Twitter kennt. Sie können also öffentlichen Personen, Gruppen oder Firmen folgen, deren Beiträge dann in Ihrem Feed erscheinen. Ähnlich wie bei der Gefällt-mir-Funktion von Facebook kann man diese Instanzen dann auch wieder deabonnieren. Abhängig davon, wem genau Sie folgen, kann sich durch solch ein Abonnement natürlich auch Werbung in Ihrem Feed breit machen. Anders bei Facebook und anderen Alternativen erhalten Sie dann allerdings ausschließlich Werbung von Instanzen, denen Sie freiwillig folgen. Vero schlägt jedoch Produkte und Personen in der Suchfunktion für Sie vor. Man kann also vermuten, dass auf Vero nun eben doch Werbung betrieben wird – nur nicht in der Timeline.

Die Kritik an Vero

Jeder Hype wird im Internet grundsätzlich von einem Gegenhype begleitet. Und dementsprechend werden über die anderen Social Media unter dem Hashtag #deletevero auch Negativberichte verbreitet. Denn die hinter Vero stehende Firma hat einen durchaus zweifelhaften Ruf. Zudem lieferte der plötzliche Aufstieg des Netzwerks im Februar 2018 auch Futter für diverse Verschwörungstheorien: So sollen zahlreiche Influencer angeblich von Vero dafür bezahlt worden sein, die App zu hypen. Denn schließlich gibt es Vero schon seit August 2015 – was ist also Grund für den drei Jahre später aufkommenden Hype? Viele beantworten diese Frage damit, dass er künstlich und mit erheblichen Geldeinsatz hergestellt wurde.

Ein weiterer Kritikpunkt: Vero funktioniert nur, wenn der Nutzer seine Telefonnummer angibt. Anschließend verschickt die App einen vierstelligen Code, mit dem dann das Konto aktiviert wird. Mit Verweis auf den Konkurrenten WhatsApp argumentiert Vero, man wolle durch die Abfrage Bots aussperren, da man das Netzwerk frei von Werbeprogrammen und anderen unerwünschten „Robotern“ halten möchte. Allerdings ginge dies theoretisch auch auf anderem Wege, ohne Telefonnummernangabe. Interessierte müssen also in jedem Fall vertrauliche Information hinterlegen, um Vero nutzen zu können. Dass die Server von Vero in England stehen und somit nicht den Datenschutzrichtlinien der EU unterliegen dürften, sobald der Brexit vollzogen wurde, stärkt das das Vertrauen in Veros Datenschutz nicht gerade.

Nach dem plötzlichen Nutzeransturm hatte Vero zudem mit diversen Serverausfällen und Performanceproblemen zu kämpfen. Dadurch war es vielen Usern zeitweise nicht möglich, ein Konto zu erstellen. Auch in unserem Test erwies sich das Übersenden des Codes per SMS als problematisch, da die App unseren Code ablehnte. Erst bei einem dritten Versuch über die Call-me-Funktion hat es geklappt. Dabei wurden wir von einer Telefonnummer aus den USA angerufen, was wahrscheinlich Mehrkosten verursacht hat. Vero scheint dies Problem derzeit also noch nicht in den Griff bekommen zu haben.

In unserem Test hat sich die Vero-App zudem als Akkufresser erwiesen. Etwa zehn Minuten Test bedeuteten einen Energieverlust von etwa 8 %. Das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die App ungemein viele Ressourcen verbraucht. Auch das mobile Datenvolumen dürfte unter Vero leiden. Schließlich setzt die App auf die Einbindung von Medien. Werden diese über das mobile Netz geladen, kann eine umfangreiche Timeline sehr viel Datenvolumen fressen. Nutzer mit nur wenig Datenvolumen und/oder schwachen Handys sind daher mit Vero weniger gut beraten: Vero ist anscheinend nur für moderne Geräte und leistungsfähige Netze optimiert.

Funktionstechnisch gibt es an Vero allerdings überraschend wenig zu bemängeln. Auffällig ist das Fehlen von Emojis. Für einige Nutzer könnte das aber ein Pluspunkt sein, wenn sie den populären gelben Gesichtern entfliehen wollen. Und ohnehin passen die gängigen gelben Emojis eher schlecht zum eher düsteren Gesamtstil der App, weswegen die Kritik an den fehlenden Emojis auch letztlich auch eine Geschmacksfrage ist. Im Bereich der Kategorisierung fehlen allerdings noch wichtige Kategorien wie Videospiele und Comics. Auch die Tatsache, dass man ohne angehängtes Medium nicht posten kann, dürfte kaum bei allen Nutzern Anklang finden.

Ein Großteil der Kritik hängt allerdings direkt mit dem Vero-Gründer Ayman Hariri zusammen. Die Kontroversen um seine Person führen bei nicht wenigen Kritikern zu moralischen Bedenken, ob man seine App überhaupt nutzen sollte.

Doch woraus resultiert die ablehnende Haltung gegenüber Hariri? Zum einen war der libanesische Milliardär Gründer der Baufirma Saudi Oger. Dies Unternehmen ging schließlich im Jahr 2016 Pleite, nachdem zuvor Tausende Mitarbeiter monatelang nicht bezahlt worden waren.

Hariri ist zudem Sohn des berüchtigten früheren libanesischen Premierministers Rafiq al-Hariri, der 2005 einem Attentat zum Opfer fiel, nachdem er zuvor zahlreichen Korruptionsvorwürfen ausgesetzt war. Heute besetzt Aymans Bruder Saad das Amt des Premierministers, während Ayman mit Vero versucht, den Bereich Social Media aufzuwirbeln. Die Geschichte der Hariri-Familie ist eng verknüpft mit Korruption und Skandalen – auch der menschenfeindliche Umgang mit den eigenen Angestellten prägt bis heute den Ruf der Familie. Viele Online-Nutzer weigern sich, Vero eine Chance zu geben, weil sie diese Familie und ihre Praktiken nicht unterstützen wollen. Gegenüber Ayman Hariri wirkt Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, wie eine strahlende Heldenfigur.

Soziale Netzwerke stehen und fallen mit der Userbase. Wird Vero weiter wachsen, könnte die App im Bereich Social Media zur echten Größe werden. Bleiben die User fern, wird Vero wieder in die Versenkung verschwinden. Genau das ist z.B. bereits mit den Netzwerken ello, Aka-Aki und Mastodon passiert. Alle drei versprachen eine Neukonzeptionierung des sozialen Netzwerkens und machten sich auf, am Thron des Social-Media-Giganten Facebook zu sägen. Alle drei boten innovative Features und tolle Design-Ideen. Trotzdem entwickelten sich alle drei zum Nischenprodukt. Ein Schicksal, das auch Vero droht, wenn der Zustrom an Nutzern zu schnell abebbt.

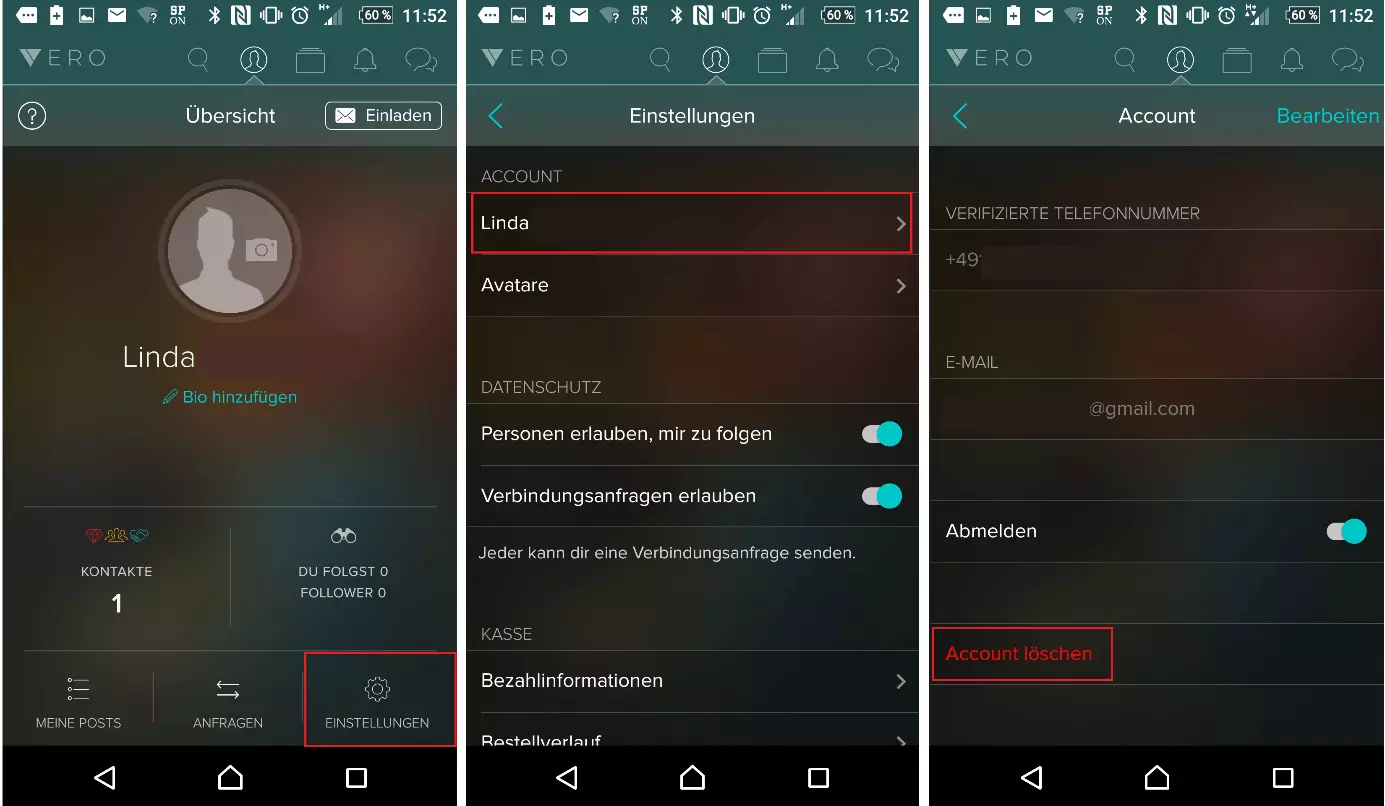

Nutzer, die Ihr Vero-Konto wieder löschen wollten, sahen sich bis vor kurzem allerdings mit Problemen konfrontiert: Man konnte sein Vero-Konto nämlich nur löschen lassen, indem man den E-Mail-Support kontaktierte. Die Wartezeit auf die Löschung des Accounts fiel unterschiedlich lang aus. Mittlerweile hat Vero jedoch eine Löschfunktion integriert und verspricht die endgültige Löschung des Accounts innerhalb von 24 Stunden. Dadurch signalisiert der Betreiber Einsicht und beweist schnelle Handlungsfähigkeit bei berechtigter Kritik. Am Ende dieses Artikels bieten wir Ihnen übrigens eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren Vero-Account löschen können.

Übersicht: Vorteile und Nachteile von Vero

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Derzeit noch komplett kostenlos | Höchst kontroverser Betreiber |

| Rasanter Nutzeranstieg, darunter viele Influencer und Personen öffentlichen Interesses | Kostenpflichtiges Abonnement angekündigt |

| Werbefreie, streng chronologische Timeline | Registrierung nur unter Angabe der Telefonnummer |

| Kategorisierung von Medienposts | Nutzerrisiko: Viele neue soziale Netzwerke verschwanden bereits wieder in die Bedeutungslosigkeit |

| Elegantes Design | Kein Posten ohne angehängtes Medium |

| Gute Funktionalität | Aktuell häufig Serverprobleme |

| Hierarchische Einteilung von Kontakten verbessert Privatsphäre | Keine Emojis |

| Bewährtes Follower-Prinzip | Fehlende Kategorien für einzelne Medien (bspw. Videospiele) |

Fazit

Im Moment scheiden sich an Vero die Geister. Auf der einen Seite überzeugt die App mit einem tollen Design und einer intuitiven und leichtgängigen Funktionalität. Die Idee eines werbefreien sozialen Netzwerks ist reizvoll. Schließlich sehnen sich viele Nutzer nach einem Netzwerk, das einen Gegenpol zu jenen etablierten Social-Media-Größen bildet, die sich immer mehr zu gigantischen Werbeplattformen entwickeln. Vero geht in dieser Hinsicht tatsächlich einen interessanten Weg, den es sich lohnt, weiter zu beobachten. Die Frage wird sein: ist den Nutzern eine werbefreie Plattform wichtig genug, um dafür monatlich zu bezahlen?

Auf der anderen Seite stehen die zahlreichen Kontroversen: Entscheidet man sich für Vero, unterstützt man damit zwangsläufig auch den Gründer Ayman Hariri und dessen Familie, die auf eine Geschichte geprägt von Korruption zurückblickt. Viele lehnen Vero daher aus moralischen Bedenken ab. Auch der Datenschutz ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema bei der Wahl digitaler Produkte. Solange Vero aus fadenscheinigen Gründen fleißig Telefonnummern sammelt, werden auch bei Datenschützern weiterhin die Alarmglocken schlagen.

Was die technische Seite betrifft, hat Vero auch noch Luft nach oben. Da wären zum einen die Performance-Probleme und die weiterhin auftretenden Serverausfälle, die für ein „florierendes“ soziales Netzwerk schlicht Gift sind. Dass die Vero-App ungemein Ressourcen frisst, wird die Nutzer ebenfalls nicht begeistern. Immerhin: Zahlreiche „Kinderkrankheiten“ dürften in regelmäßigen Abständen ausgemerzt werden, da man bei Vero schnell auf Probleme reagiert. Der Entwickler zeigt sich durchaus einsichtig bei berechtigter Kritik. Man darf also hoffen, dass Vero auch technisch in absehbarer Zukunft zu einer attraktiven App wird.

Vero – True Social hat viel Potenzial. Aber damit dieses ausgeschöpft werden kann, muss den Entwicklern ein regelrechter Coup gelingen, um die Massen an neuen Nutzern nicht wieder zu verlieren. Technisch lässt sich viel verbessern, um dieses Ziel zu erreichen. Der schlechte Ruf von Gründer Aymar Hariri und seiner Familie dürfte allerdings an der Marke haften bleiben und den Erfolg des Netzwerks hemmen. In jedem Fall dürfte es spannend sein, die Entwicklung von Vero weiter zu beobachten.

So löschen bzw. melden Sie sich von Ihrem Vero-Account ab

- Gehen Sie über das obere Menü in die „Übersicht“.

- Gehen Sie unten rechts auf „Einstellungen“.

- Wählen Sie nun den Account, der gelöscht werden soll.

- Scrollen Sie nach unten, finden Sie die Option „Account löschen“.

- Anschließend öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie die Löschung bestätigen können.

- Daraufhin loggt Vero Sie aus und Sie haben keinen Zugriff mehr auf das Konto.

- Laut Vero wird das Konto innerhalb von 24 Stunden komplett gelöscht.