Alles rund um Multichannel-Marketing

Einen Gebrauchtwagen kauft man beim Händler in der Innenstadt, Brot gibt es beim Bäcker an der Straßenecke und das antike Tee-Service vom Teleshopping-Sender kann man exklusiv per Telefon bestellen – früher konzentrierten sich Unternehmen beim Verkauf ihrer Waren zumeist auf einen einzigen Vertriebskanal (heute wird dieser Ansatz „Single-Channel“ genannt). Der Anbieter – nicht der Abnehmer – entschied, wo, wann und wie sich Produkte und Dienstleistungen beziehen ließen. Dann kam die digitale Revolution: Bereits existierende Kanäle veränderten sich, neue kamen hinzu – erst der E-Commerce, dann Mobile Shopping.

Mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelte sich auch das Konsumverhalten weiter. Neben einer großen Produktauswahl und einem 24-Stunden-Service forderten Käufer eine breite Auswahl an Vertriebskanälen, um daraus ihren persönlichen Favoriten zu wählen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, konnten es sich Unternehmen und Händler schon bald nicht mehr leisten, ihre Waren nur noch auf einem Weg zu vermarkten. Multichannel-Marketing war geboren – aber was bedeutet dieser Begriff genau?

Was ist Multichannel-Marketing? Eine Definition

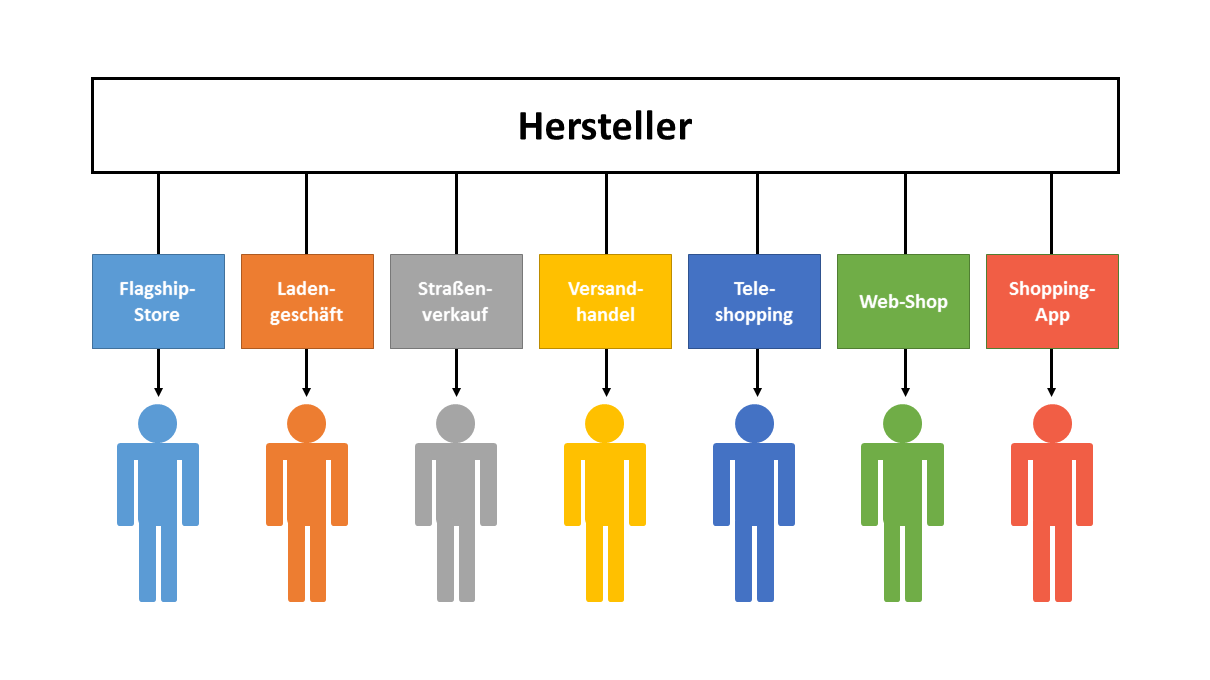

Multichannel-Marketing, im Deutschen auch Mehr- oder Multikanalstrategie genannt, ist ein kommunikations- und vertriebsstrategischer Ansatz von Unternehmen, mit dem potenzielle Konsumenten auf mehreren Kommunikationskanälen gleichzeitig erreicht werden sollen. Aus Kundensicht erlaubt es der Multichannel-Ansatz, über verschiedene Wege mit einem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, sich über die angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und diese schließlich zu erwerben.

Die verschiedenen Vertriebskanäle umfassen im Groben:

- Hersteller-Filialen

- Stationärer Handel (Ladengeschäfte, Einkaufszentren)

- Ambulanter Handel (mobile Verkaufsstellen, Straßenverkäufer, Handelsvertreter)

- Katalog-/Versandhandel

- Teleshopping

- Internet-/Onlineshopping

- Mobile Shopping (ist zum treibenden Faktor des Multichannel-Marketings avanciert)

Mit einem mehrgleisig angelegten Vertrieb reagiert ein Unternehmen auf den Anspruch der Konsumenten, sich von vorgezeichneten Kontaktwegen unabhängig machen und bestimmte Kanäle nach eigenen Maßstäben (z. B. Bequemlichkeit oder Informationsbedarf) auswählen zu können. Das Hauptaugenmerk von Multichannel liegt deshalb darauf, die Performance jedes einzelnen angebotenen Kanals zu maximieren, ihn also speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zuzuschneiden. So erwartet ein Kunde im stationären Handel etwa eine persönliche Beratung durch eine Fachperson, während beim Onlineshopping Zeiteffizienz und eine attraktive Preispolitik im Vordergrund stehen.

Multichannel-Marketing meint einen kommunikations- und vertriebsstrategischen Ansatz, mit dem Unternehmen potenzielle Kunden auf mehreren Kommunikationskanälen gleichzeitig (mit Werbung, Informationen, Produkten und Dienstleistungen) erreichen wollen. Infolgedessen können die Kunden ihren jeweils favorisierten Kanal selbst auswählen, um sich über das Angebot eines Unternehmens zu informieren, Waren einzukaufen und mit dem Unternehmen zu kommunizieren.

Vorteile einer Multikanalstrategie

Als Flexibilitätsmerkmal eines Unternehmens verbessert Multichannel die Kundenzufriedenheit und stärkt infolgedessen die Kundenbindung. Durch zusätzliche Vertriebskanäle lassen sich Zielgruppen erreichen, die mit einer Single-Channel-Strategie zuvor nicht abgedeckt werden konnten. Dies erlaubt gleichzeitig die Erschließung völlig neuer Geschäftsfelder, innerhalb derer man neue Produkte und Dienstleistungen anbieten und sich so auf dem Markt neu positionieren kann. Langfristig soll durch eine Multikanalstrategie der Umsatz des Unternehmens gesteigert werden.

Mehrgleisige Vertriebsansätze dieser Art haben sich in der Wirtschaft inzwischen zum Standard entwickelt. Auch kleine und mittelständische Unternehmen verfügen in der Regel wenigstens über einen Webshop ergänzend zu ihrem stationären Geschäft. Schließlich kann nur die Präsenz auf möglichst vielen Kanälen verhindern, dass potenzielle Kunden zur Konkurrenz abwandern, wenn ihr favorisierter Kanal nicht verfügbar ist.

Nachteile einer Multikanalstrategie

Kommunikation, Werbung, Distribution und Vertrieb über mehrere Kanäle anstatt nur über einen abzuwickeln, geht mit einer komplexeren Logistik und einem höheren Steuerungsaufwand einher. Präsentiert man die verschiedenen Kanäle nicht in einem homogenen Corporate Image, kann es passieren, dass potenzielle Kunden irritiert werden und nicht mehr erkennen, dass das Produkt- und Dienstleistungsangebot zu ein und demselben Unternehmen gehört. Ein weiterer Nachteil von Multichannel ist, dass die einzelnen Vertriebskanäle lediglich nebeneinander existieren, organisatorisch und informationstechnisch aber nicht miteinander verknüpft sind. Die fehlende Möglichkeit, innerhalb derselben Transaktion nach Belieben zwischen den favorisierten Kanälen hin und her zu wechseln (z. B. beim praktischen Click and Collect), kann deshalb für manche Konsumenten unattraktiv sein und dazu führen, dass sie lieber zu einem Konkurrenten wechseln, der ein ganzheitlicheres Kauferlebnis bietet (siehe Cross- und Omnichannel-Marketing weiter unten). Dann wäre da noch das Diskussionsthema „Kannibalisierung“. Ein Beispiel: Verbraucher schließen DSL-Verträge entweder per Telefon, online oder in einer Filiale des Providers ab. In einer Multikanalstrategie wirtschaftet jeder dieser Kanäle für sich. So profitiert der stationäre Kundenberater nicht direkt davon, wenn sich ein potenzieller Kunde vor Ort beraten lässt und den Vertragsabschluss dann über die Firmen-Homepage abwickelt. In diesem Fall spräche man von einem Kannibalisierungseffekt: Das Geschäft und damit die Umsätze verlagern sich teilweise oder sogar vollständig von einem Kanal auf den anderen. Viele Ladenbesitzer beispielsweise befürchten eine Abwanderung von Kunden vom Offline- zum Onlinehandel. Mit Zahlen belegen lässt sich diese jedoch nur im begrenzten Maße. Einige Studien zeichnen sogar ein gegenteiliges Bild: Konsumenten würden das Internet zwar als Recherchequelle nutzen, in 42 Prozent der Fälle aber lieber vor Ort kaufen, was in Fachkreisen als „ROPO-Effekt“ bezeichnet wird.

Übersicht: Vor- und Nachteile von Multichannel

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Flexibilitätsmerkmal für das Unternehmen | Komplexere Logistik, höherer Steuerungsaufwand |

| Verbesserung der Kundenzufriedenheit und somit Kundenbindung | Risiko, dass die einzelnen Kanäle nicht als Teil desselben Unternehmens wahrgenommen werden |

| Bessere Marktabdeckung, Erschließung neuer Zielgruppen | Theoretisches Potenzial für einen „Kannibalisierungseffekt“ |

| Streuung des Unternehmensrisikos | Keine Verknüpfung der einzelnen Vertriebskanäle |

| Gelegenheit zur Neupositionierung am Markt | Keine kanalübergreifende Informationsübertragung |

Multichannel-Marketing – Beispiele für Strategien

Multikanalstrategien finden vor allem, aber nicht ausschließlich im Einzelhandel bzw. im B2C-Bereich Anwendung, wobei in diesem Kontext meist von der Verknüpfung von Online- und Offlinemaßnahmen die Rede ist. Viele Händler bauen zusätzlich zu ihren physischen Verkaufspunkten einen Webshop auf, der in der Regel eine größere, wenn nicht sogar die vollständige Produktauswahl bietet, die im stationären Handel logistisch gar nicht möglich wäre. So können auch selten nachgefragte Waren zeit- und ortsunabhängig zum Kauf angeboten werden.

Die beiden Kanäle verfügen aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften über eine jeweils eigene Kostenstruktur und Preispolitik. Dies ist insofern ungünstig, da sich der Kunde eine möglichst homogene Kauferfahrung wünscht. Eine Lösung dieses Problems ist etwa, auf allen Kanälen dasselbe Preisniveau anzubieten, online aber mit punktuellen Sonderaktionen zu werben. Zudem sollte man Synergieeffekte nutzen: E-Mail-Newsletter können beispielsweise auf Sales im stationären Handel hinweisen und Ladenbetreiber können Flyer auslegen, die Informationen über den Onlineshop enthalten.

Ein expliziteres Beispiel für eine Multikanalstrategie ist das Geschäftsmodell des Konsumgüterunternehmens Tchibo: Ein Teil des Produktsortiments lässt sich an den Verkaufsstellen und Depots in Supermärkten, Drogerieketten und anderen Partnerunternehmen beziehen. Parallel dazu gibt es stationäre Verkaufsstellen von Tchibo mit einem deutlich umfangreicheren Produktangebot. Zuletzt ist der Einkauf auch per Telefon oder online möglich.

Multichannel-Marketing – Abgrenzung zu Cross- und Omnichannel-Marketing

Für den Verkauf über mehrere Vertriebskanäle gibt es verschiedene Begriffe. „Multichannel“ ist mit Sicherheit der Klassiker, da am weitesten verbreitet und am längsten in Benutzung. Neben den eher marketingtechnisch verwendeten Kunstwörtern „No-Line Commerce“ und „Everywhere Commerce“ haben sich außerdem die Termini „Cross-Channel“ und „Omnichannel“ etabliert, deren Unterschied zu Multichannel im Detail liegt. Im Grunde kann man sagen, dass die Mehrkanalstrategie der evolutionäre Vorläufer der Konzepte Cross- und Omnichannel ist – und deshalb allmählich als nicht mehr zeitgemäß gilt.

Abgrenzung zu Cross-Channel-Marketing

Während Multichannel einen siloartigen, voneinander abgetrennten Betrieb mehrerer Kanäle meint, sind diese beim Cross-Channel-Ansatz eng miteinander verknüpft (integriert) und erlauben dadurch eine kanalübergreifende Kauferfahrung. So kann sich der Kunde z. B. im stationären Handel über ein Produkt informieren, es im Webshop bestellen und dann per Click and Collect bzw. In-Store-Pick-up im Laden abholen. Dabei findet sich dasselbe Warenangebot oder zumindest ein Teil davon auf allen verfügbaren Vertriebskanälen wieder. Unbedingte technische Voraussetzung für diesen integrativen Aspekt des Cross-Channel-Marketings ist eine konsistente, zentral verwaltete und jederzeit zugängliche Datenbasis mit Informationen über den Kunden und den Warenbestand.

Abgrenzung zu Omnichannel-Marketing

Eine Mehrkanalstrategie sollte so viele Vertriebskanäle wie möglich abdecken, um alle relevanten Zielgruppen erreichen zu können. Der Omnichannel-Ansatz wiederum hat gemäß seines Namens („omni“ bedeutet „alles“ bzw. „überall“) den Anspruch, auf allen existieren Kanälen mit Marketing-Maßnahmen präsent zu sein. Gleichzeitig soll eine enge Verzahnung der Kanäle miteinander erreicht werden, damit der Kunde diese nach Belieben durcheinander und parallel nutzen kann. Omnichannel vereint somit die Vorteile von Multichannel- und Cross-Channel-Marketing in einem Konzept.

Obgleich manche Einzelhändler dem Multichannel-Marketing (respektive Cross- und Omnichannel-Marketing) noch immer etwas skeptisch gegenüberstehen, erscheint eine Überlegung durchaus einleuchtend: Wenn man den Kunden nicht auf seinem favorisierten Kanal erreicht, wandert er aus Bequemlichkeit zur Konkurrenz ab, die damit ihre Macht im Vertriebsnetzwerk ausbauen kann. Für einige Branchen, Produkte und Unternehmen ist es deshalb beinahe zwingend notwendig, mit ihren Kommunikations-, Werbe-, Distributions- und Vertriebsbemühungen omnipräsent zu sein. Kleine und mittlere Firmen, denen die technischen Möglichkeiten für eine konsistente und zentralisierte Kundendatenbank fehlen, sollten aber wenigstens eine selektive Multikanalstrategie verfolgen – das absolute Minimum dafür ist eine Kombination aus stationärem Handel und Onlineshop.