Informationsüberflutung in Zeiten der Massenmedien

Im digitalen Zeitalter sind wir einer enormen Informationsüberflutung ausgesetzt. Das beeinflusst auch das Kaufverhalten bzw. erschwert die Kaufentscheidung vieler Konsumenten. Schuld daran sind vor allem die Massenmedien: Das Fernsehen bietet uns nicht nur unzählige Dokumentationen und Nachrichtensendungen, sondern zahlreiche Werbespots. Auch das Internet überschüttet User täglich mit Angeboten und Werbemails. Zudem ist der Markt im Zuge der Globalisierung mit einer Vielzahl an Produkten nahezu übersättigt. Ein kleines Beispiel: Allein in Deutschland gibt es mehr als 85 Sorten Toilettenpapier. Nach welchen Kriterien soll der Nutzer noch seine Auswahl treffen, wenn es selbst zu den simpelsten Alltagsgegenständen nicht nur unzählige Varianten, sondern auch Informationen gibt?

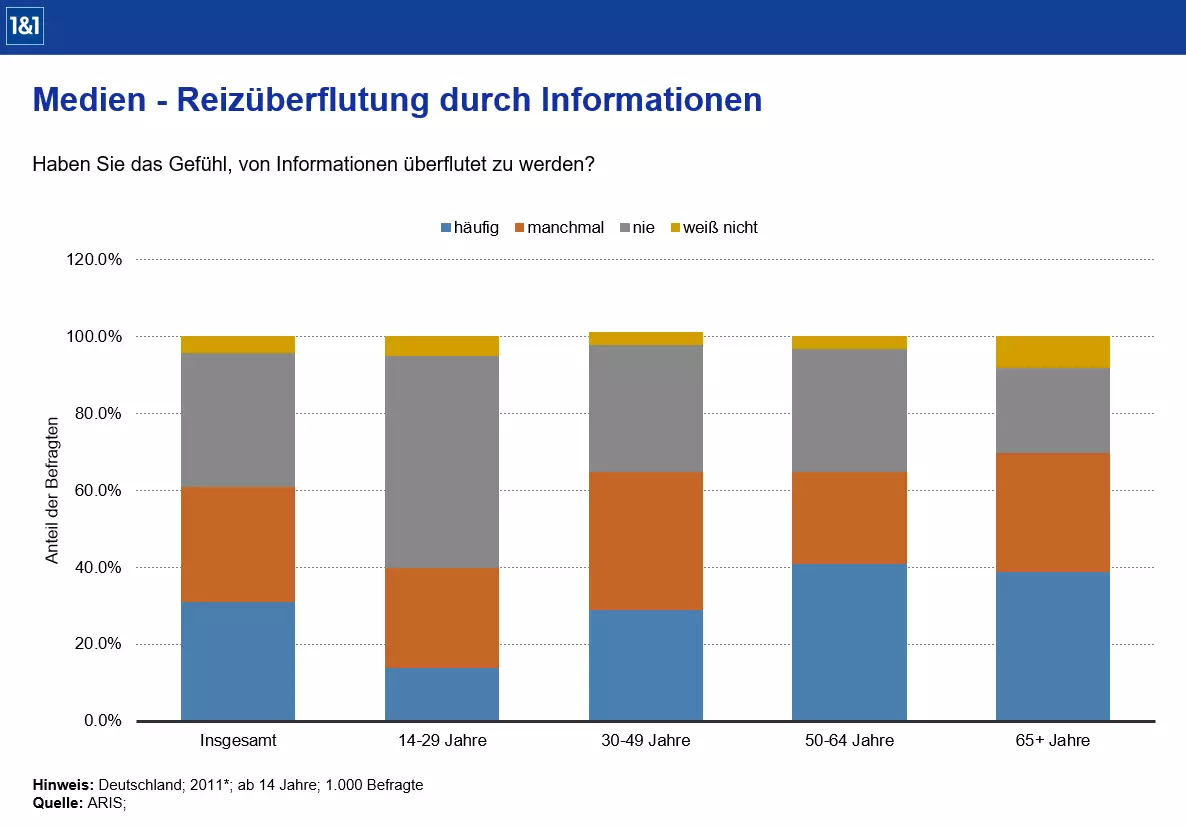

Verbraucher fühlen sich angesichts dieser Fülle von Informationen schnell überfordert. So kommt es im menschlichen Gehirn zu einer Informationsüberlastung – dem sogenannten Information Overload. Doch was genau ist Information Overload und wie können Marketer auf dieses Phänomen reagieren?

Definition: Informationsüberflutung

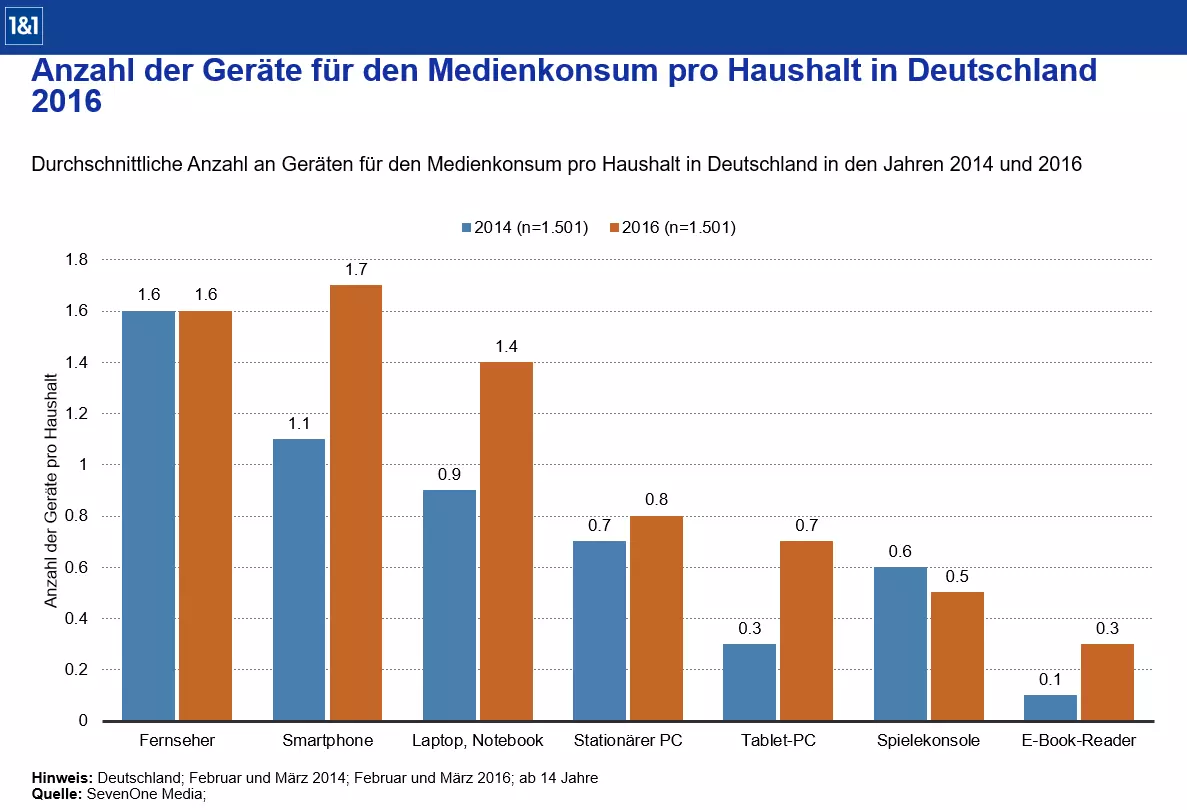

Der Begriff „Informationsüberflutung“ bezeichnet einen Überschuss an Informationen, mit dem ein Mensch konfrontiert wird. Vor allem zwei Faktoren bilden die Ursache für den gegenwärtigen Informationsüberschuss: der rasante Wachstum des Informationsangebots und die Nutzung unterschiedlichster Informationskanäle durch den Konsumenten. Insbesondere die Massenmedien – wie Fernsehen oder Internet – verbreiten in Höchstgeschwindigkeit Unmengen an Informationen. Doch nicht nur die typischen Werbebanner, sondern auch die in den Einkaufspassagen ausgeteilten Werbezettel, die unzähligen Werbeeinwürfe im Briefkasten oder einfach die breite Produktpalette im Einkaufsladen konfrontieren die Konsumenten mit Hunderten von Produktinformationen. Ist man zusätzlich – wie die meisten User heutzutage – mit seinem Smartphone online, wird man außerdem von den Meldungen zahlreicher Apps erschlagen. Diese regelrechte Datenexplosion ist die Ursache eines Information Overloads.

Wie beeinflusst der Information Overload das Kaufverhalten?

Information Overload bzw. Informationsüberlastung führt dazu, dass eine Person aufgrund eines Übermaßes an Informationen nicht mehr in der Lage ist, eine gut begründete (Kauf-)Entscheidung zu treffen. Die Menge der Informationen ist dabei der entscheidende Faktor. Mitte der 1970er-Jahre fand man heraus, dass eine Erhöhung der Informationsmenge die Entscheidungsqualität zunächst verbessert, dann jedoch, wenn eine bestimmte Informationsmenge überschritten wird, sie deutlich verschlechtert. Es scheint hier eine natürliche Grenze für das menschliche Gehirn zu geben.

Der Information Overload lässt sich auch in Prozentzahlen ausdrücken. Wenn Sie zum Beispiel eine Zeitschrift durchstöbern und von 100 Seiten lediglich 10 Seiten lesen, dann nehmen Sie von den verfügbaren Informationen nur 10 Prozent wahr. Der Rest, d. h. der Informationsüberschuss, beträgt im Umkehrschluss 90 Prozent.

Die Auswirkungen von Informationsüberflutung

Eine Informationsüberflutung kann das menschliche Gehirn extrem belasten. Derzeit wird jeder Deutsche mit ca. 6.000 Informationen pro Tag konfrontiert. Das Gehirn muss diese – zum großen Teil irrelevanten – Informationen innerhalb kürzester Zeit auswerten und miteinander verknüpfen. Darunter leidet die Konzentrationsfähigkeit. Die mit der Informationsverarbeitung verbundene hohe Anstrengung kann weitere Folgen haben: von Müdigkeit und Vergesslichkeit bis hin zum mittlerweile weit verbreiteten Burn-out-Syndrom. Psychologen und Mediziner warnen daher längst vor den Auswirkungen zunehmender Informationsüberlastung. Nicht selten ist diese der Auslöser für den alltäglichen Stress und kann zu schweren Migräneattacken oder gar zu psychischen Erkrankungen führen. Werden Konsumenten, insbesondere durch die Massenmedien, mit zu vielen Informationen überschüttet, schottet sich das Gehirn als Schutzfunktion gegen diese Umweltreize ab. Denn mit dem zunehmenden Information Overload nimmt auch die Entscheidungsqualität erheblich ab. Der Verbraucher kann aufgrund des Informationsüberschusses kaum mehr begründet entscheiden, ob er das Produkt nun kaufen soll oder nicht. Die Folge ist eine abgestumpfte Wahrnehmung des Konsumenten – er blendet Werbeinformationen fortan unbewusst aus, da sie meist ohnehin keinen Nutzen für ihn haben. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte Banner Blindness im Internet. Für Marketer ist es daher eine wesentliche Herausforderung, mit ihren Werbebotschaften diese Wahrnehmungsbarriere zu durchdringen.

Entwicklung des Informationsangebots: Vom Buchdruck zum digitalen Medienzeitalter

Die Grundvoraussetzung für die Verbreitung von Massenmedien lieferte der Buchdruck, durch den Inhalte erstmal zeitsparend gedruckt und dann flächendeckend an die Leser gebracht werden konnten. Die erste Druckerpresse entwickelte Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert, allerdings konnte man zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs von Massenmedien sprechen. Dieser Begriff ist erst für die Medien seit dem frühen 20. Jahrhundert angemessen, als Zeitungen in Großauflage Tausende von Lesern erreichten und darüber hinaus auch Radio und später das Fernsehen nach und nach ein Millionenpublikum eroberten.

Zum Vergleich: Gutenberg hat weniger als 200 Exemplare seiner Gutenberg-Bibel gedruckt. 2015 erschienen hingegen allein in Deutschland 89.506 Titel als Neu- und Erstauflagen – von denen selbst Kleinstauflagen meist in dreistelliger Stückzahl gedruckt wurden. Bestseller hingegen erreichen sechs- bis siebenstellige Stückzahlen.

Es dauerte nicht lange, und die Zeitung galt als das wichtigste Medium zur Verbreitung von Informationen. Zu Beginn konnten die wenigen Zeitungen nur eine geringe Auflage von wenigen tausend Exemplaren verzeichnen. Heute hingegen werden erfolgreiche Zeitungen millionenfach gedruckt und weltweit verkauft. Auch andere Medien rüsteten nach: 1906 wurde die weltweit erste Radiosendung in den USA ausgestrahlt. Der Hörfunk in Deutschland begann in den 1920er-Jahren und entwickelte sich in den darauffolgenden Jahrzehnten ebenfalls zu einem erfolgreichen Massenmedium. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Fernseher erfunden. Dieser konnte sich jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg als Massenmedium etablieren. In den 1990er-Jahren brach schließlich mit dem Internet das digitale Zeitalter an.

Vor allem das Internet trägt wesentlich zur Informationsüberlastung bei: So werden allein in Deutschland über 700 Milliarden E-Mails im Jahr versendet. Rund 80 Prozent davon sind Spam-Mails – also solche Mails, die die Empfänger weder gewünscht noch angefordert haben.

Die moderne Informationsgesellschaft

Das Ausmaß der Informationsverbreitung steigt und steigt – und damit nimmt auch die Informationsüberflutung zu. Die unterschiedlichen Medienbranchen expandieren dabei ins Extreme: Heutzutage existieren unzählige Zeitungsverlage, Fernsehprogramme, Radiosendungen und Webseiten. Folglich nehmen Wettbewerb und Werbedruck in den einzelnen Branchen massiv zu. Das grundlegende Problem dabei: Das Medien- und Informationsangebot nimmt seit Jahrzehnten sehr viel stärker zu als die tatsächliche Informationsnachfrage. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass die durchschnittliche Informationsüberlastung in Deutschland bei ca. 98,1 Prozent liegt. Insgesamt werden also weniger als 2 Prozent der angebotenen Informationen auch tatsächlich genutzt – und das bei einer durchschnittlichen Mediennutzung von ca. 10 Stunden täglich.

Der Information Overload unterscheidet sich – wenn auch geringfügig – je nach Medienbranche. So weist die Zeitungsbranche mit einem Prozentsatz von 91,7 Prozent die niedrigste Belastung auf. Dem Hörfunk hingegen wird ein überschüssiger Informationsanteil von 98,1 Prozent zugesprochen.

Wird der Werbeanteil im Gesamten betrachtet, so ist die aktuelle Informationsüberlastung mit ca. 95 Prozent extrem hoch.

Die Informationsüberlastung durch die einzelnen Medienbranchen in Prozent:

- Zeitungen: 91,7 Prozent

- Zeitschriften: 94,1 Prozent

- Hörfunk: 99,4 Prozent

- Fernsehen: 96,8 Prozent

- Internet: 98,1 Prozent

- Werbung insgesamt: ca. 95 Prozent

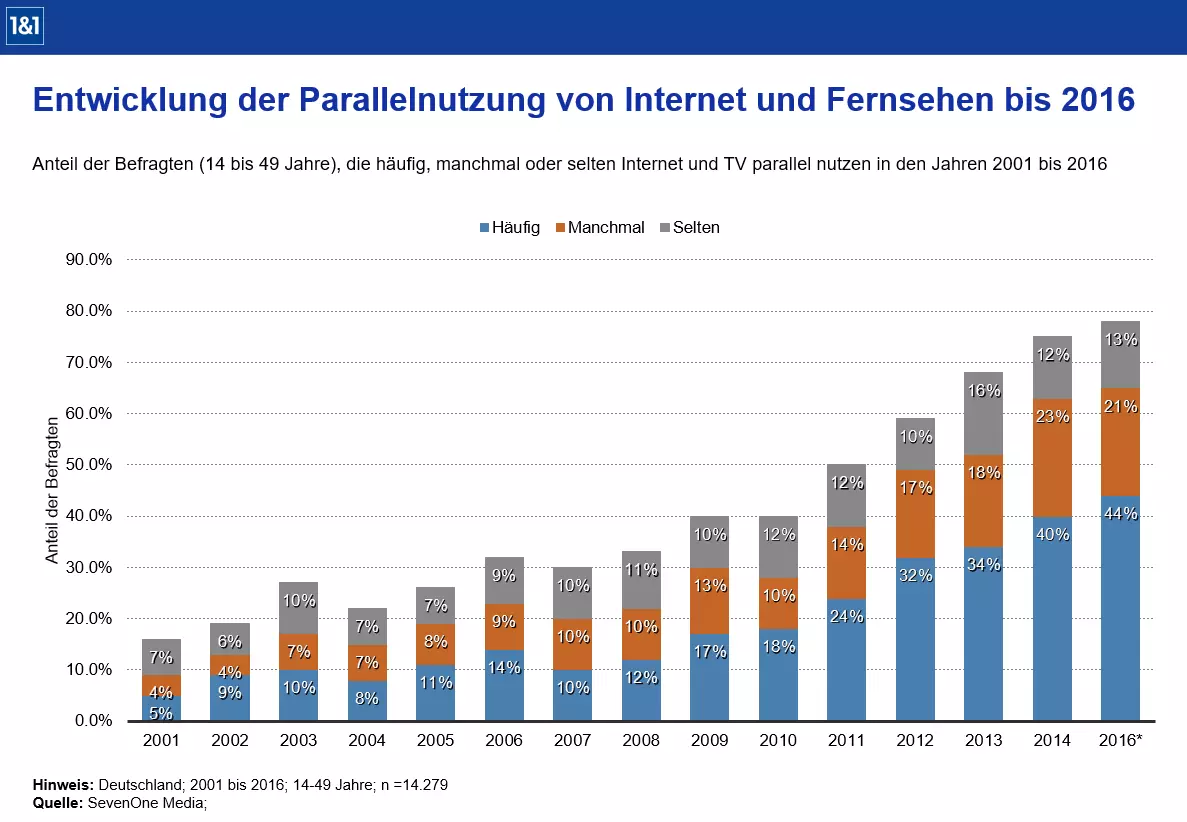

Noch vor einigen Jahren war die Informationsüberlastung weitaus geringer, was auch mit der geringeren Nutzung und Verbreitung der modernen Medien zusammenhängt. Noch vor einigen Jahrzehnten empfingen viele nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, das Internet steckte in den frühen 1990er-Jahren noch in den Kinderschuhen und die Smartphone-Nutzung nahm erst Mitte der 2000er-Jahre massiv zu. Inzwischen ist die simultane Nutzung verschiedener Medien allerdings gang und gäbe, was den Information Overload immens steigert.

Die Informationsüberflutung als Problem für Marketer

Die immer stärker zunehmende Informationsüberlastung durch die Massenmedien ist vor allem für Marketer ein echtes Problem. Denn diese wollen schließlich erreichen, dass die Werbebotschaften zu ihren Produkten aus dem ständig wachsenden Informationsangebot herausstechen. So herrscht ein harter Konkurrenzkampf, bei dem Unternehmer mit allen Werbemitteln versuchen, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen. Doch das erweist sich aufgrund der zunehmenden Informationsfülle als äußerst schwierig. Und die Informationsüberflutung wird voraussichtlich weiterhin zunehmen.

Da der Mensch aber nur eine begrenzte Menge an Informationen verarbeiten kann, ist es vollkommen natürlich, dass die Verbraucher immer mehr von den ihnen angebotenen Informationen ausblenden.

Die begrenzte Kapazität des menschlichen Gehirns

Der Mensch versucht tagtäglich, Unmengen an Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Doch nicht alle werden auch langfristig im Gedächtnis gespeichert. Die Kapazität des menschlichen Gehirns ist begrenzt, was bei zunehmender Informationsüberlastung unweigerlich zu einem Aufnahme-Stopp führt. Und viel mehr noch: Viele Informationen passieren nicht einmal die sogenannte Wahrnehmungsschwelle der Adressaten und werden somit nicht bewusst wahrgenommen. Das Gehirn funktioniert dabei wie eine Art Filtersystem: Nur die relevanten Informationen bleiben im Gedächtnis.

Das Mehrspeichermodell

Die wahrgenommenen Informationen können nacheinander drei Stationen durchschreiten: Das Ultrakurzzeitgedächtnis (bzw. das sensorische Gedächtnis), das Kurzzeitgedächtnis (bzw. das Arbeitsgedächtnis) und zuletzt das Langzeitgedächtnis. Im Langzeitgedächtnis endet dann der Informationsweg, sofern die betreffende Person die Informationen nicht bereits vorher aufgrund ihrer Unwichtigkeit ausblendet oder vergisst.

Das Speichersystem funktioniert – vereinfacht dargestellt – wie ein Drei-Stufen-Modell: Hat die Information die Schwelle der ersten Stufe erreicht, wird sie in die nächste übergeleitet. Dort wird die entsprechende Information weiterverarbeitet und – je nach Relevanz – schließlich im Langzeitgedächtnis gespeichert. Dort ist sie dann für mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte für den Menschen abrufbar. Vor allem emotional behaftete Erinnerungen haben für den Menschen eine hohe Relevanz und bleiben oft ein Leben lang bestehen. Marketer setzen aus diesem Grund häufig auf emotionalisierende Vermarktung, um Kunden zum Kauf des Produkts anzuregen.

Die einzelnen Stufen des Mehrspeichermodells unterscheiden sich vorrangig in ihrer Speicherdauer. Während das Ultrakurzzeitgedächtnis Informationen lediglich für Millisekunden festhält, speichert das Langzeitgedächtnis sie über Jahre hinweg. Daher ist das oberste Ziel von Marketern, ihre Produktinformationen vor allem im Langzeitgedächtnis der Kunden zu platzieren.

Das Ultrakurzzeitgedächtnis

Das Ultrakurzzeitgedächtnis ist die erste Filter-Station der über die Sinne aufgenommenen Informationen. Aus diesem Grund wird diese Station auch als sensorisches Gedächtnis bezeichnet. Hier werden alle Informationen zunächst ungefiltert und unbewusst zwischengespeichert. Das Ultrakurzzeitgedächtnis kann zwar eine riesige Menge an Informationen aufnehmen, doch bietet es eben nur eine extrem kurze Speicherdauer: Die Informationen werden im Ultrakurzzeitgedächtnis lediglich für Millisekunden bis Sekunden festgehalten. Werden die Informationen als relevant eingestuft, schaffen sie es in die nächste Gedächtnisstufe. Alle anderen Informationen werden aussortiert.

Das Kurzzeitgedächtnis

Das Kurzzeitgedächtnis bzw. Arbeitsgedächtnis ist die zweite Filter-Station, in der die Informationen bewusst weiterverarbeitet werden. Hier beträgt die Speicherdauer etwa 20 bis 45 Sekunden. In dieser Zeit wird die Relevanz der vorhandenen Informationen aktiv und bewusst ermittelt. Handelt es sich beispielsweise um eine unwichtige Information, wird die Relevanz als nicht besonders hoch eingestuft, was unmittelbar zur Löschung führt (aus diesem Grund kann man sich das Geburtsdatum seines Schwarms bzw. Partners meist besser merken als das entfernter Bekannter). Ist die Information wichtig und noch nicht im Langzeitspeicher zu finden, wird sie auf direktem Weg dorthin weitergeleitet. Komplexere Informationen und auch einige motorische Fähigkeiten wie Schwimmen oder Fahrradfahren müssen allerdings mehrmals wiederholt werden, um langfristig im Gedächtnis zu bleiben.

Das Langzeitgedächtnis

Das Langzeitgedächtnis ist die letzte Station des Mehrspeichermodells, in der die Informationen über einen sehr langen Zeitraum – über Jahre oder sogar ein ganzes Leben lang – abgespeichert werden. Das Kriterium der Relevanz bildet hier den entscheidenden Faktor. Die als wichtig erachteten Informationen bilden ein Geflecht aus Wissen, Erfahrungen und Eindrücken. Das komplexe Datennetz des Langzeitgedächtnisses kann unbegrenzt erweitert werden. Der Mensch kann diese Daten bewusst und auch unbewusst abrufen. Ob Informationen tatsächlich aus dem Langzeitgedächtnis gelöscht werden können, ist strittig. Die Mehrheit der Wissenschaftler geht inzwischen davon aus, dass es sich beim Vergessen eher um eine Nicht-Abrufbarkeit bzw. Deaktivierung von Daten handelt.

Da Informationen dort dauerhaft abgespeichert werden, versuchen Marketer ihre Produktinfos gezielt im Langzeitgedächtnis ihrer Kunden zu platzieren. Mit auffälligen, emotionsauslösenden Werbemaßnahmen soll das Produkt einen Wiedererkennungswert gewinnen. Doch um ins Langzeitgedächtnis zu gelangen, müssen die Werbebotschaften zunächst die vorgeschalteten Speicherstufen überwinden.

Die erste Herausforderung: Das Überschreiten der Wahrnehmungsschwelle

Die erste Hürde für Marketer besteht darin, dass die Produktinformationen die sogenannte Wahrnehmungsschwelle einer Person überschreiten müssen. Denn nicht wahrgenommene Produkte werden logischerweise auch nicht gekauft. Der Wahrnehmungsprozess funktioniert dabei folgendermaßen: Der Mensch nimmt über seine Sinnesorgane Reize aus der Umwelt auf. Damit diese anschließend im Gehirn zu Informationen ausgewertet werden, müssen sie im Idealfall eine Empfindung auslösen. Erst ab einem bestimmten Empfindungsgrad nimmt die Person Informationen als für sie relevant wahr.

Für Marketer bedeutet das: Die vom Produkt ausgehenden Reize müssen eine gewisse Intensität erreichen, ehe sie vom Verbraucher registriert werden. Erst dann werden Informationen im Gehirn weiterverarbeitet. Doch lediglich ein Bruchteil der aufgenommenen Reize erreicht auch tatsächlich die Wahrnehmungsschwelle. Werbetreibende setzen daher auf eine möglichst hohe Reizintensität, um so die Aufmerksamkeit von Verbrauchern zu erhalten.

Die Strategie von Marketern: Aggressive Werbekampagnen

Viele Marketer setzen aufgrund des medialen Information Overloads auf besonders reizintensive Werbekampagnen. Sie versuchen, durch aggressivere Werbung die Wahrnehmung der Verbraucher auf ihre Produkte zu lenken. Es gilt das Motto: Auffallen um jeden Preis – je bunter, lauter, schriller, desto besser. Viele Media-Markt-Kampagnen sind hierfür Paradebeispiele: Mit der überdimensionalen, provokanten Plakataufschrift „Ich bin doch nicht blöd“ oder anderen markigen Sprüchen und der Verwendung von Superlativen in Kombination mit der Signalfarbe Rot versuchte Media Markt, aus der Masse der Werbeanzeigen herauszustechen. Viele Werbeclips fielen auch durch laute Soundeffekte und die Verwendung beliebter Stereotypen auf – und hatten damit vollen Erfolg. Doch welche Möglichkeiten gibt es noch, Verbraucher auf Produkte aufmerksam zu machen?

Relevanzsteigerung der Werbebotschaft

Marketer müssen sich angesichts der zunehmenden Informationsüberlastung und der stetig anwachsenden Wahrnehmungsschwelle neue Marketing-Strategien überlegen. Das gelingt einerseits, indem man die Reizintensität steigert, damit die Produkte von potenziellen Kunden überhaupt wahrgenommen werden (was allerdings ebenfalls zur Reizüberflutung beiträgt). Besonders gut in Erinnerung bleiben aber vor allem emotionsauslösende Werbebotschaften, wie z. B. die erfolgreiche Werbekampagne von Dove belegt: Das Unternehmen präsentiert in einer Werbeanzeige junge und ältere Frauen unterschiedlicher Köperfigur und wirbt mit dem Slogan „Keine Models, aber straffe Kurven“ für individuelle Schönheit. Werbung sollte also nicht nur auffallen, sondern darüber hinaus auch nutzerorientiert und zielgruppenspezifisch vermarktet werden. Wenn Sie es also schaffen, beim Verbraucher positive Assoziationen zu Ihrem Produkt hervorzurufen und an seine Bedürfnisse anzuknüpfen, wird das Produkt für ihn relevanter und er wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit kaufen.

Verknüpfung mit bereits zielgruppenrelevanten Themen

Das Internet ist in den letzten Jahren zur wohl wichtigsten Werbeplattform geworden. Doch mit einer Informationsüberlastung von ca. 98,1 Prozent ist es für Marketer sehr schwer geworden, hier die Kaufbereitschaft der Kunden zu wecken. Die durchschnittliche Verweildauer auf einer Internetseite beträgt weniger als 40 Sekunden. In vielen Studien ist sogar von einem Durchschnittswert von lediglich 8 bis 12 Sekunden die Rede. Im Internet müssen Werbemaßnahmen also innerhalb kürzester Zeit den Nutzer erreichen. Bilder eignen sich dafür besonders gut, da sie innerhalb von Sekundenbruchteilen vom Gehirn verarbeitet werden können. Generell gilt: Je kürzer und reizintensiver die Werbebotschaft, desto höher sind die Erfolgschancen.

Eine andere effektive Lösung bieten z. B. Involvement-Strategien. Damit ist die Einbeziehung aktueller Themen in die Produktvermarktung gemeint. Die Vermarktung eines Produkts unter einem zielgruppenspezifischen Leitthema, das von hohem gesellschaftlichen Interesse ist, soll für den Verbraucher Erlebniswelten schaffen. Bei der richtigen Zielgruppe kann diese Strategie extrem positive Assoziationen hervorrufen.

Die Telekom beispielsweise macht sich das in Deutschland überaus große Interesse am Breitensport Fußball zunutze, indem es als Sponsor ein Turnier vier deutscher Spitzenvereine organisiert: Das Turnier selbst läuft unter dem Namen „Telekom Cup“. Auf diese Weise wird die Wahrnehmungsschwelle der fußballinteressierten Konsumenten problemlos erreicht, da sie ohnehin regelmäßig Fußballveranstaltungen verfolgen. Durch die Verknüpfung mit dem beliebten Sport wird auch das Unternehmen selbst in ein positives Licht gerückt.

Häufig wird die Involvement-Strategie allerdings nicht zur gezielten Produktwerbung genutzt, sondern eher, um das Image des Unternehmens als solches zu stärken.